このコラムは日経ビジネスオンライン「鈴木友也の米国スポーツビジネス最前線」にて掲載されたものです

10月2日にデンマークのコペンハーゲンで開催された国際オリンピック委員会(IOC)総会で、2016年に開催される第31回オリンピックがリオデジャネイロ(ブラジル)で実施されることが決まりました。

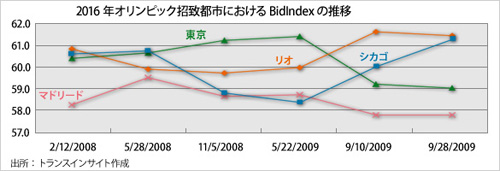

前回のコラムでもご紹介したBidIndexでは、最終投票の4日前に最新のスコアが発表されていたのですが、それによるとオバマ大統領のIOC総会への出席が明らかになったことにより、シカゴがスコアを上げてリオとの一騎打ちの様相を呈していました。

ところが、ふたを開けてみると、有力候補のシカゴが、投票第1ラウンドでまさかの落選となりました。逆に、最初に落選すると見られていたマドリードが最後まで残ったことも、意外な展開でした。

今回のコラムでは、2016年オリンピック招致活動や開催地決定投票を振り返り、そのプロセスを通じて垣間見られたオリンピックの変化の兆しを見てみることにします。

浮動票を確実に取り込んだリオ

今回の投票での票の動きを振り返ってみます。

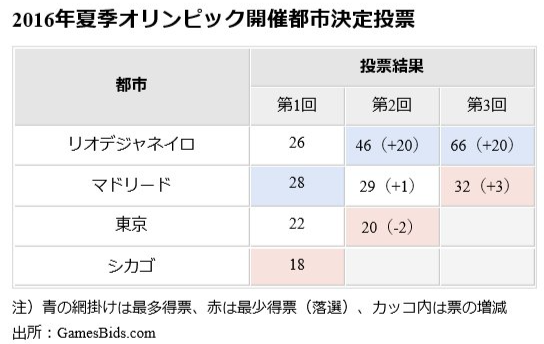

2016年夏季オリンピック開催都市決定投票

上表を見ると分かるように、第1ラウンドで最多得票(28票)を獲得したのは意外にもマドリードでした。予想以上に健闘した背景には、IOC総会当日、4都市最後となったマドリードの演説でサマランチ前IOC会長が「私は89歳になる。先は長くない。どうか2016年オリンピック開催の名誉を与えて欲しい」と訴えたことで同情票が集まったとの見方もあります(マドリードはサマランチ元IOC会長のお膝元)。

第1ラウンド2位はリオの26票、次いで東京が22票で、18票と最少得票だったシカゴが落選しました。つまり、この時点でリオと東京の差はわずか4票だったわけです。

しかし、第2ラウンド以降を見てみると、浮動票がほとんどすべてリオに流れていることが分かります。決選投票では、リオは第1ラウンドから40票も得票数を増やしていますが、マドリードはわずか4票増やしただけでした。残念ながら第2ラウンドで落選した東京は、逆に票を2つ減らしていました。

つまり、リオの勝因は、落選した都市を推していたIOC委員の浮動票を確実にモノにした点にあると言えます。

開催都市を決める投票は無記名の秘密投票なため、誰がどこにどんな理由で投票したのかは知る由もないのですが、「南米大陸初のオリンピック開催」という大義名分は、オリンピックを世界的な大イベントとして盛り上げたいIOC委員にとって、胸に突き刺さる共感性の高いメッセージだったのではと推測されます。

先進国が不利な時代がやってきた

東京は、その点で最もインパクトに欠ける候補だったかもしれません。2008年に同じアジアで北京五輪が開催されたばかりであり、また立候補都市となった4都市中、唯一五輪開催経験があり、新鮮味に欠けるなどのマイナス要因が指摘されていました。

結果的に、「南米大陸初」という大義名分が国民をも巻き込んで熱狂的な招致運動を作り上げたリオ。それに比べ、東京の招致活動は最後まで国民(都民)からの大きな支持を得ることなく終わった感が否めません。

実際、前回のコラムに頂いたコメントの大部分は、東京開催に反対する意見でした。東京は「環境に配慮した五輪」や「コンパクトな大会開催計画」などを柱に他の立候補都市との差別化を図っていましたが、結果的にリオが掲げたメッセージに対して、魅力と説得力のある対抗軸を打ち出すことができませんでした。

東京の招致活動は、今後の先進諸国に厳しい現実を見せつける形になりました。これ以上豊かな生活が実現できない成熟国家は、一方で、少子高齢化や失業率の上昇、年金問題などの様々な社会不安を抱え、スポーツを通じて国民の誰もが共感するようなビジョンを掲げようと思っても、それは難しくなっています。他の先進国も、今後、同じような招致運動の難しさに直面すると考えられます。今回のリオの姿は、まさに半世紀前、先進国の仲間入りをしようと国民が一致団結していた日本、そして東京の姿に重なって見えます。

カネと政治では動かない――シカゴ惨敗のメッセージ

シカゴの惨敗には、さらなるショックがあるかもしれません。今、世界中を探してもオバマ大統領より存在感のある人物はいないと言っていいでしょう。そのオバマ大統領を擁したにも関わらず、第1ラウンドで落選の憂き目を見たシカゴの姿は、IOCの“マネー至上主義”からの脱皮を象徴しているように見えます。

米国オリンピック委員会(USOC)は、シカゴ招致実現の暁には、米国内だけでスポンサーシップ収入12億ドル(約1080億円)を含む38億ドル(約3420億円)の売り上げを想定していました。これは、28億ドルの売り上げ計画を立てていたリオを実に10億ドル(約900億円)以上も上回る額です。

世界で最も進んだスポーツビジネスのノウハウに基づく大会開催計画に加え、世界で最も存在感のあるオバマ大統領の起用で、シカゴ五輪招致委員会は自信満々でした。それだけに、第1ラウンドでのまさかの落選は、関係者に衝撃を与えました。

米国の報道では、「負けたのはシカゴではなく、USOCだ」という論調も目立ちます。

前回のコラムでも触れましたが、USOCは自らが主体となってオリンピック専用チャンネルを設立・運営する「USオリンピック・ネットワーク」構想を温めていました。「オバマが変えるスポーツ界(下)~スポーツメディアを潤す「歪み」にメスが入る?」でも解説しましたが、米国スポーツ界では、スポーツリーグが自ら運営するケーブルチャンネルを開設することが1つのトレンドになっています。

近年の不況の影響でゼネラル・モーターズ(GM)やバンク・オブ・アメリカ、ホーム・デポなどの主要スポンサーを失ったUSOCは、このオリンピック・ネットワークの開設によりスポンサー効果を高め、新たな成長戦略を描くことで起死回生を狙っていました。

アイデア自体は悪くなかったのですが、実現に向けた動きが拙速でした。USOCは当初、米国でのオリンピック放映権を持っている地上波のNBCにこのオリンピック・ネットワークの共同出資の話を持ちかけたのですが、出資比率で折り合いがつかず、話が流れてしまいます。

すると、すぐさま米最大のケーブルオペレーター、コムキャストに同じ話を持ちかけ、今年7月8日にIOCに何の断りを入れることもなくこの設立計画を一方的に発表してしまいました。“寝耳に水”だったIOCは、「USオリンピック・ネットワーク構想は法的・契約的見地からIOCの承認が必要」との声明を発表。旗色が悪くなったUSOCは即座にこの構想を凍結するというドタバタ劇を、招致レースまっただ中で演じてしまいます。

USOCの“マネー至上主義”にIOC側に嫌気

何ともお粗末極まりない話にも見えますが、こうしたUSOCの行動の裏には、テレビマネーの力でIOCへの影響力を行使しようとするポリティクスが垣間見えます。例えば、NBCは2010年と12年のオリンピックの放映権料として21億ドル(約1890億円)をIOCに支払っていますが、これはIOCの収入のおよそ半分に相当する額です。先の北京オリンピックでは、水泳競技の決勝戦がNBCの要請で米国東部時間のプライムタイムに合わせて午後から午前に変わるという前代未聞の変更が行われました。

USOCは、このオリンピック・ネットワーク構想をテコにテレビマネーを手中に収めてIOCへの影響力を高め、分配金増額を求める交渉を始めるのではないかという噂も流れていました。こうした、USOCの“マネー至上主義”による独善的で相手の足元を見た傲慢な対応に、IOC側に嫌気がさしたというわけです。

これまでIOCはオリンピック市場の拡大と商業的成功を目指して欧州や北米に五輪開催を集中させてきましたが、今回のシカゴの落選はIOCの判断軸が「地球規模でオリンピック・ムーブメントを起こす」という原点に回帰しつつある表れと見ることができます。

そう考えると、シカゴ→東京という順番で落選し、南半球のラテン国家が圧勝で栄冠を手にしたことは、当然の帰結だったのかもしれません。もしかしたら、2016年のリオデジャネイロ五輪は、オリンピック招致活動が世界の新興地域を一周する旅に出た最初の五輪として記憶されることになるかもしれません。

最近のコメント