このコラムは日経ビジネスオンライン「鈴木友也の米国スポーツビジネス最前線」にて掲載されたものです

今年から松井秀喜選手は、オークランド・アスレチックスでプレーすることになりました。ニューヨーク・ヤンキース時代から数えてメジャー3球団目となります。ヒザの故障などによって、不本意なシーズンが続いていますが、それでもメジャー球団を渡り歩き、日本のプロ野球に戻ってくる様子はありません。

なぜでしょうか。

その答えを探るために、前回のコラムを深掘りしていきましょう。そこに、松井やイチローが日本球界に戻ってこない真因が見えてきます。

前回のコラムでは、米国4大メジャースポーツの労使協定が今年中に一斉に失効する「2011年問題」について解説しました。新たな労使協定が結ばれなければ、ゲームがブラウン管から消えてしまう危機に瀕しています。

一体、米国のメジャースポーツは、ファンからの支持を失うような大きなリスクを冒してまで、なぜ妥協のない交渉を重ねて労使協定を定期的に見直すのでしょうか? それだけ大きなリスクを冒してまで、何を得ようとしているのでしょうか? あるいは、何を守ろうとしているのでしょうか?

まず、そんな「なぜ」に迫っていきましょう。

選手の犠牲で成り立つ戦力均衡

米プロスポーツにおいて、経営側と選手が労使協定を結ぶ背景には、放っておくと選手の権利を制限する方向に力が働く構造だという点が挙げられます。

アメリカ人の中には「米国=世界」だと悪気なく思っている人が少なくないためか、プロスポーツにも「米国スポーツ=世界の頂点」という発想が見受けられます。大リーグの米国チャンピオン決定戦を「ワールドシリーズ」と名付けてしまうあたりにそのメンタリティーが現れています。

この世界観は、リーグ経営にも色濃く反映されています。米スポーツでは、球団数とその所在地がリーグにより厳密に管理されており、各チームには地域におけるビジネス独占権(フランチャイズ)が与えられています。新規参入には巨額の参加費が必要となる上、球団オーナーたちの賛成がなければ参入することはできません。言ってみれば、「一見さんお断り」の会員制クラブのようなものです。

外に閉じられたビジネスモデルなので、同じ球団の対戦となり、チームの昇格や降格がありません。そのため、リーグ戦で優勝の見込みがなくなった段階で、ファンの興味や関心が薄れ、「消化試合」になってしまいます。だからこそ、球団の戦力をできるだけ均衡させて、「優勝の行方が分からない状態」を長く続けることが不可欠となるのです。

戦力均衡を促進する(同じような戦力を持つチームを増やす)ためには、球団の経営規模や選手獲得予算を均等にしていくと同時に、選手の流動性を確保する仕組みが不可欠です。なぜなら、何もしなければ選手獲得予算の多い球団の方が能力の高い選手を獲得できる可能性が高くなるため、経営規模に応じて戦力に格差がついてしまうからです。

そのため、米国メジャープロスポーツでは、リーグ収入を全チームに均等分配して“下駄をはかせ”たり、収入の多いチームから少ないチームに収益の一部を移転させる「収益分配制度」が導入されています。また、球団の選手獲得予算に上限と下限を定める「サラリーキャップ制度」が導入されているわけです。こうして経営規模や選手獲得予算を均等化しています。

その一方で、「ドラフト制度」を導入して弱いチームに良い人材が行き渡るように配慮した上で、「フリーエージェント制度」を設置して、ある一定期間経験を積んだ選手を移籍市場に出して、チームが予算内で自由に獲得できるようにしているのです。選手獲得予算を均等化する一方で、市場に出てくる選手の流動性をきちんと確保しておけば、理屈としてはリーグ内のタレントは各チームに広く均等に配分されやすくなり、結果として戦力が均衡します。

休戦をもたらした労使協定

しかし、「戦力均衡」という大義名分のもとで実施されるこうした管理施策は、選手個人の犠牲の上に成り立っています。どのように管理され、犠牲を払うことになるのか、イメージしやすくするために、仮にあなたが就職活動中の大学3年生(=MLB入りを控えている有望アマチュア選手)だったとしましょう。

あなたの大学での学業成績は抜群で、多くの企業が高く評価しています。でも、業界の最下位に低迷する企業が、あなたの意志と無関係にあなたを指名し、あなたはそれに従うしかありません(ドラフト制度)。しかも、就職先では6年以上勤務するまで転職が禁止されています(フリーエージェント制度)。給与の上限さえ決められており(サラリーキャップ制度)、3年以上勤務するまで給与に不満があっても文句を言うことすらできません。

それでも、あなたが入社して孤軍奮闘し、傾いていた企業が一転して爆発的に成長したとします。さて、あなたは、その貢献分のマネーを手にすることができるでしょうか。そうはいかないのです。今度はチームが、「業績が悪い企業が倒れないように、利益を分けてあげろ」と言われるのです(収益分配制度)。

まさにがんじがらめです。当然ながら、こうした制度は、法律違反スレスレなのです。米国では、1970年代まで経営者側によって一方的に押しつけられた管理策に対して、選手側から多くの訴訟が起こされました。その結果、リーグ運営上の混乱を避けるために、80年代以降、ほぼ全てのスポーツリーグが、経営者側と選手組合で団体交渉を実施し、労働協約を結ぶようになったのです。というのも、適切な団体交渉を経て結ばれた労働協定で定められた項目については、反トラスト法を用いて訴訟を起こすことができないためです。

言ってみれば、労使協定とは経営者側と選手側の「休戦協定」なのです。

メジャーに革命を起こした辣腕組合家

経営者との団体交渉の窓口となるのが選手会ですが、もともと選手会は今日のように経営者と対等な議論が出来るような立場にはありませんでした。ここでは、現在“世界最強の労働組合”と評され、米国の他スポーツの選手会活動にも大きな影響を与えたメジャーリーグ選手会の成長の経緯を簡単に振り返ってみることにします。

メジャーリーグ選手会が結成されたのは今から60年近く前の1954年のことでした。当時の野球界には労使関係という概念はなく、選手待遇は今とは比べようもないくらいひどいものでした。

その根源となっていたのが、統一契約書の中に含まれていた「保留条項」でした。これは、仮に球団と選手が契約更新で合意に達しなくとも、一年だけ従来と同じ契約内容で選手を保有できるというものでした。複数年契約もフリーエージェント制度もなかった当時、選手が一度契約を交わせば永久的に球団に拘束されるというものだったため、別名“奴隷条項”とも呼ばれていました。経営者はこの条項を盾に選手の意のままに操ることができたのです。年俸などの契約条件は一方的に球団が決定するものでした。

球界の労使関係が近代化されたのは、1960年代に入ってから。きっかけは、全米鉄鋼労連の主任エコノミストとして活躍した辣腕組合家マービン・ミラー氏をMLB選手会の事務局長として迎え入れたことでした。1966年のことです。

ミラー氏は就任当時の野球界の状況を次のように回想しています。

「選手には何の権利もなかった。盾突いた何人かは抹殺された。(中略)選手たちは単に組合に無知なだけでなく、組合に敵愾心を持っていた。組合が何かを知らなかっただけでなく、必要ないと考えていたのだ。選手たちは幼いころから<頼れるのは自分のパワーだけだ>といううたい文句に慣らされてきたからだ。コミッショナー(オーナーに指名され、給料をもらっている人物)が選手を代表し、選手は子供の遊戯をするだけで給料が払ってもらえる。野球はビジネスでなく、オーナーのための非営利行為だ――そんなバカげた話がまかり通っていたのだ。(中略)過密日程、悪条件、医療施設の不備、根性主義によるケガが後を絶たない」

(マービン・ミラー著『FAへの死闘 大リーガーたちの権利獲得闘争記』」より)

まずミラー氏が手がけたのは、年金改革でした。選手共通の利害である年金を充実させることで、選手からの支持を取り付け、組合の存在意義を理解してもらうためです。

年金改革で選手の団結を高めたミラーは、次に調停制度(労使間の紛争を解決する手続き)の整備に着手しました。当時、調停制度とは名ばかりで、多くの事案はリーグ・球団側の利益代表者であるコミッショナーにより裁定が下されていました。これを、公平な第三者を仲裁人とする制度に変えたのです。そして、この第三者調停制度をテコに、“諸悪の根源”であった保留条項の解体に成功します。

アンディ・メッサースミスという勇敢な若手投手が、球団との契約交渉にてサインを拒否したまま、翌シーズン1年をプレーしました。同選手は「契約にサインをしないまま1年プレーしたわけだから、保留条項の効力は及ばない。私は(どの球団とも自由に契約できる)フリーエージェントだ」と球団に真っ向勝負を挑んだのです。一切の生殺与奪権を握る球団に楯突くわけですから、その覚悟たるや相当のものだったに違いありません。まさに選手生命を賭けて行動を起こしたのです。

それまで意のままに操っていた選手から、文字通り“飼い犬に手をかまれる”格好になった球団側…。当然、選手たちの主張に断固拒否し、調停で決せられることになりました。ここで、第三者調停を勝ち取っていた効果が発揮されます。調停人のピーター・サイツ氏は選手の主張を認め、選手が移籍の自由を手にするフリーエージェント権が確立されたのです。1976年のことでした。

松井、イチローが日本に戻らない本当の理由

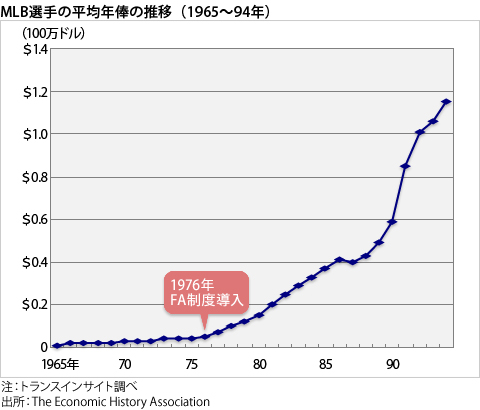

フリーエージェント制度の導入は、選手年俸の高騰を招きました。従来まで一方的に球団に決められていた年俸交渉に競争原理が導入されたわけですから、当然の帰結と言えます。以下のグラフをご覧頂ければ、FA制度導入を境に年俸が一気に上昇していることが分かります。

高騰した年俸が球団経営を圧迫するようになったというのは一面の事実ですが、もう1つ忘れてはならないことがあります。球団も儲けているということです。

現在のように収益源が多角化していない当時のリーグや球団経営の柱はチケット収入とメディア(テレビ・ラジオ)収入でした。特に、1950年代以降のテレビの普及や、1960年代のMLBの第一次エクスパンション(1901年以降16チームによって営まれていたMLBに8チームが新規参入した)によって、スポーツをテレビで観る習慣が米国民の間に定着しました。FA制度が確立された1976年は、まさにメディア収入が爆発的に伸びていく過渡期でもあったのです。

先ほどの平均年俸のグラフにメディア収入を重ねてみると面白いことが分かります。年俸の上昇は、ほぼメディア収入の上昇と軌を同じくしているのです。

つまり、フリーエージェント制度は一方的に選手年俸を押し上げたわけではなく、球団経営におけるメディア収入の増大に応じたフェアな分け前を確保するシステムとして機能したと見ることもできるのです。

日米の選手待遇の差を表す象徴として、平均年俸の差がよく言及されます。実際、その差は大きく、2010年の数値を見てみると日本のプロ野球が約3830万円なのに対し、MLBはその7倍近い約330万ドル(2億6400万円)となっています。

年俸は目に見える分かりやすい指標ですし、数字で評価されるプロスポーツ選手にとって、高い給与を提示してくれる球団でプレーしたいのは当然のことです。しかし、日本屈指のイチロー選手や松井秀喜選手が海を渡り、選手生命の限界まで米国に留まろうとする原因は年俸格差だけではないと思います。

年俸が上昇するきっかけとなったフリーエージェント制度は、30年前の現役選手が、まさに選手生命を賭けて勝ち取った権利です。かつて球団にモノ扱いされていた選手が、経営者から引き出した「平等条約」の象徴なのです。

労使交渉を通じて選手が手にしてきた権利は枚挙にいとまがありません。年俸の上昇は分かりやすい例ですが、年金などの福利厚生制度、苦情調停制度、各種手当の支払い、家族への配慮など微に入り細にわたります。経営者側と選手側が対等に向き合い、お互いにとってフェアな条件を徹底的に議論する労使交渉という場は、半世紀前の米国スポーツ界では考えられないことでした。また、最初に述べたように、米プロスポーツのビジネスモデルは選手の権利が犠牲になりやすいという構造になっています。

労使交渉とは、こうした米国プロスポーツが抱える歴史的・構造的な搾取性に配慮し、球団と選手がパートナーとして、互いに成長していこうとする姿勢を担保するための仕組みなのです。「妥協を許さぬ交渉」を経ることで、労使双方がプロとして相互に敬意を払う文化が醸成されるのでしょう。

為政者と国民が血を流して勝ち取った民主主義の意義を共有するように、米国スポーツ界でも、労使間でフェアな団体交渉の意義が共有されています。お互いに敬意を払いながらも、妥協の余地がないところまで徹底的に議論が行われます。そして、こうした成長のパートナーとして経営者と”対等に喧嘩できる”文化の有無こそ、日本人選手が米国に渡る本質的な要因であるように思います。年俸格差は、その1つの象徴にすぎません。

最近のコメント