このコラムは日経ビジネスオンライン「鈴木友也の米国スポーツビジネス最前線」にて掲載されたものです

スポーツ施設の名前に企業名などをつける「命名権」を売買するビジネス手法が、日本でも広く知られるようになってきました。

日本のスポーツ界では、2003年にJリーグのFC東京や東京ヴェルディのホームスタジアム、東京スタジアムが「味の素スタジアム」となったことがスタートでした。プロ野球界にも「福岡Yahoo! JAPANドーム」(通称「ヤフードーム」)や「MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島」(通称「マツダスタジアム」)といった企業名を冠した施設が次々に誕生しています。サッカーでも、「日産スタジアム」や「フクダ電子アリーナ」(通称フクアリ)などが生まれています。

日本では、多くのスタジアムが自治体所有の施設となっています。そして、各地の自治体の財政が逼迫する中で、新たな収入源としてスポーツ施設だけでなく、文化施設や県民ホールまで命名権を販売する動きが出てきています。しかし、2008年のリーマンショック以降、企業も投資対効果を厳しく計算するようになり、自治体が公募しても手を上げる企業が現れなかったり、契約更新が見送られるケースも増えているようです。

最近の例では、北海道日本ハムファイターズやコンサドーレ札幌の本拠地、札幌ドーム(札幌市が保有)があげられます。今年に入って、ドームの命名権販売を検討していましたが、暗礁に乗り上げています。札幌市が1月に実施した1回目の公募では、わずか1件だけ応募がありました。しかし、条件面で折り合わずに断念しています。2月になって再公募を試みたものの、応募企業がなく、来春まで販売を見送る方針を決めました。

こうした厳しい経済環境の中で、命名権を有効なマーケティングツールとして活用するためには、どのような工夫が必要なのでしょうか。今回のコラムでは、「命名権発祥の地」と言われる米国の状況を見ていきましょう。

「名前を売る」では機能せず

米国スポーツ界で、命名権が収益を生む有効なツールとして認識され始めたのは1990年代に入った頃のことでした。実際、1990年時点で米国4大スポーツ球団が利用する102施設のうち、命名権を導入していたのはわずか4施設(全体の3.9%)に過ぎませんでした。しかし、10年後には121施設中78施設(同64.5%)と、その数が飛躍的に増えています。

米国4大スポーツで命名権を導入している施設数

| リーグ | 2000年 | 1990年 |

|---|---|---|

| 米メジャーリーグ(MLB) | 15/30 | 0/26 |

| 米プロフットボールリーグ(NFL) | 16/32 | 1/28 |

| 米バスケットボール協会(NBA) | 22/29 | 2/27 |

| 米アイスホッケーリーグ(NHL) | 25/30 | 1/21 |

| 合計 | 78/121(64.5%) | 4/102(3.9%) |

出所:Team Marketing Report

しかし、施設に名前を冠するという習慣は、プロスポーツ界においてビジネス手法になる前からあったように思います。例えば、大学のキャンパスなどに行くと分かりますが、建物や部屋に人物名がついていることが珍しくありません。これは、多くの場合、巨額の寄付を行った卒業生に敬意と謝意を表するために行われているものです。

「寄付金でこのような立派な施設を建設させて頂きました」「多くの人に、あなたのご厚意を知ってもらうため、せめて名前だけでも付けさせてください」

そんな気持ちから、受け取り側が施設に名前を付けたケースが多いでしょう。しかし、寄付と営利企業の命名権売買では、意識や目的が全く異なります。投資に見合うリターンを手にしようと考える企業に対しては、「せめてお名前だけでも付けさせてください」という姿勢では不十分なのです。ここに、命名権売買で躓く真因があるのではないでしょうか。

単なる「名前を付ける権利」の売買と考えるのではなく、スポンサーシップの営業活動という文脈で位置づけることが重要です。「今や恒例、オリンピックのゲリラ広告(上)」でも解説しましたが、スポンサーシップ制度自体、1984年のロサンゼルス五輪がきっかけとなって誕生した比較的新しいマーケティング手法です。

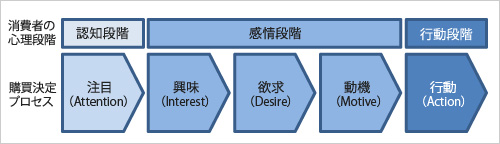

スポンサーシップも、誕生当初は施設の看板広告やロゴ使用権の貸与など、ファンからの認知度を高めるための手法が主流でした。しかし、企業が消費者の購買心理を整理した「AIDA(アイダ)」「AIDMA(アイドマ)」モデルなどを採用してマーケティング活動に科学的なアプローチを導入するようになると、スポンサーシップも大きく変化していきます。

AIDMAモデルで言えば、当初は消費者との「認知段階」のコミュニケーション手段として開発されたスポンサーシップが、「感情段階」や「行動段階」にも拡大して行ったのです。企業のマーケティング活動が、作って知らせて売る「プロダクト・アウト」から、顧客ニーズによって作っていく「マーケット・イン」に変化して行く中で、「認知段階」での露出しかできないスポンサーシップは売りにくくなりました。こうした変化が、命名権の営業活動でも起こっていると考えるべきです。

「販売」でなく、「コンサルティング」へ

例を挙げて解説しましょう。

以前、「世界最大エアラインを引きつけたVIP」で、世界最大のエアライン、デルタ航空が2009年にニューヨークに同時オープンした「ヤンキースタジアム」と「シティ・フィールド」のサブセクション命名権を獲得したことに触れました。サブセクション命名権とは、施設全体の名前でなく、その一部(入場ゲートやフロアなど)の命名権を取得する手法です。

デルタ航空が取得したのは、両スタジアムの最高級グレードの会員制ラウンジの命名権でした。このラウンジを利用しているのは、少なくとも200ドル(約1万6000円)のチケットを購入している富裕層です。ラウンジには「デルタSKY 360°」の名前が付けられています。

実はこのラウンジは、デルタ航空が空港に設置しているファーストクラス・ラウンジをイメージして作られています。バーカウンターにも、「デルタ・シグニチャー・ドリンク(デルタ特製ドリンク)」として3種類の名物カクテルが用意されています。空港ラウンジや機内の最高レベルのサービスを、そのまま球場でも堪能してもらおう、というわけです。

ラウンジの利用客で、野球観戦に没頭する人は少数派と言ってもいいでしょう。むしろ、バーでくつろいでいる人が多いのです。富裕層が中心なので、商談後の接待で用いる人も少なくありません。こうした顧客層は、デルタ航空が狙いを定めているビジネスユースの顧客層とマッチします。

デルタ航空は、収益が厳しい国内不採算路線を縮小していく一方で、国際線も含めた「ニューヨーク発着便」を増やしてハブ空港化していく効率化戦略を描いていました。中でも利益率の高いビジネスクラスの顧客を開拓することが至上命題でした。ニューヨークの富裕層が集まるラウンジは、デルタ航空にとって潜在顧客の「感情」に訴え、「行動」を促すためのうってつけのビジネスツールとなったわけです。

米国では、命名権と言えども単なる社名の露出だけでなく、顧客獲得に向けたより効果的なシカケを提示しなければ、企業は多額のカネを注ぎ込んでくれない時代になっています。売り手には業界が抱える問題点や協賛企業が抱える経営課題を的確に見抜き、それに対して効果的なソリューションを提案する経営コンサルタントのような能力が求められているのです。

オールスター第3戦をなぜ札幌ドームにしないのか

スポーツ施設の命名権販売においては、施設の店子である球団との協力関係は不可欠です。

例えば、前述のデルタ航空の例では、ヤンキースとメッツの両球団は、命名権販売に合わせてデレク・ジーター選手、デビット・ライト選手という両チームのスター選手を起用した集客プロモーションを実施しています。両選手が打率を競い、デルタ航空がシーズン終了時点で打率が高い選手の慈善基金に10万ドル(約800万円)を、低い選手の基金に5万ドル(約400万円)をそれぞれ寄付するというものです。

球団としては、人気選手への注目度を高めて集客を促すと同時に、社会貢献もできるというわけです。AIDMAモデルで説明すれば、こうしたプロモーションで「認知」を高め、ラウンジで「感情」と「行動」に訴えるという流れになるでしょうか。こうした効果的な命名権販売を実現するためには、施設所有者(多くの場合は自治体)と球団がともに成長するパートナーとして手を組んでいくという発想が必要です。

前回のコラム「アメリカの試合から迫力が消える?」でも書きましたが、最近では社会全般で企業の社会的責任(CSR)への意識が高まっていることもあり、スポンサー企業に社会貢献活動を行う機会を提供できることが協賛メリットの1つになっています。命名権販売も例外ではありません。命名権をパッケージの1つとして、球団と共同で地域貢献活動ができることを付与できれば、有力な命名権取得のインセンティブになるはずです。

日本のスポーツ施設の命名権販売が苦境を迎えている1つの理由は、施設所有者と球団が協力関係を取りにくいことです。自治体としては、多額の税金を投入して建設された施設だけに、特定の民間企業のビジネスをあからさまに優遇するわけにはいかないのです。

実際、冒頭の札幌ドームの例で言えば、日本ハムファイターズは施設を借りる店子の1つですが、札幌ドームの売上高の半分以上を占めています。しかし、命名権販売については、札幌市から事前に相談がなかったそうです。斎藤佑樹投手も加入し、注目度も高まっているだけに、実にもったいない限りです。理由はどうであれ、これでは売れるものも売れなくなります。

また、リーグ機構もこれを「対岸の火事」として黙って見ていてはいけません。

リーグが命名権の価値を高めるように行動することは可能なのです。例えば、米プロフットボールリーグ(NFL)は、スーパーボウルの開催地を戦略的に決定しています。命名権契約が必要な新設スタジアムを、上手く開催地として注目させて、販売を後押しするように仕組んでいるのです。

NFLは現時点で2014年までのスーパーボウル開催地を決めています。1年に1回の、米国最大のスポーツイベントです。今年からの4年間で4試合しかないのですが、このうち3試合が、ここ3年以内に作られた新スタジアムで実施されます。スーパーボウルのようなプレミアイベントを開催させることにより、命名権の販売を容易に、そして高額にしようというわけです。

優勝決定戦でシリーズ制をとる野球などの競技ですと、ホーム&アウェイの原則で事前に開催地を決めておくことはできません。それでも、オールスターゲームなどのイベントを上手く活用することはできるでしょう。日本のプロ野球では、今年からオールスターゲームが2試合から3試合に増やされ、当初予定されていた名古屋ドームとQVCマリンフィールド(千葉)に加えて、東京ドームでも開催されます。

決定の経緯は知りませんが、早くから札幌市が命名権を販売したいという情報を把握していれば、違った対応ができたかもしれません。例えば、オールスターゲーム第3戦を札幌ドームにしていれば、命名権は売りやすくなったのではないでしょうか。ただし、ビジネスですから、その見返りとして命名権料の一部を球団に配分してもらうなどのリターンを得る仕組みを自治体と交渉するしたたかさも必要です。

こうした戦略がなければ、多額のカネを払う企業も、効果が見えにくく、投資しにくいでしょう。命名権だからといって、「企業名をつける権利」を渡すだけでは、商売にならなくなってきています。協賛企業への付加価値を生み出す。そのためには、企業ニーズを的確に読み取る経営感覚と、「店子」である球団との協力関係が不可欠なのです。

最近のコメント