このコラムは日経ビジネスオンライン「鈴木友也の米国スポーツビジネス最前線」にて掲載されたものです

前回までのコラムでは、MLBが推進する国際ドラフト構想の概要や、それが日本球界に与えるインパクトをお伝えしました。しかし、世界ドラフトをもう一段大きな視点から眺めると“別の景色”が見えてきます。そして、その景色こそ、世界ドラフトの持つ本当の恐ろしさを象徴するものなのです。

今回のコラムでは、吸収・拡大をDNAとするMLBが世界ドラフトをツールとしてどのように活用しようとしているのかを概観し、日本球界の“今そこにある危機”について考えてみようと思います。

世界ドラフト対象国の共通点とは?

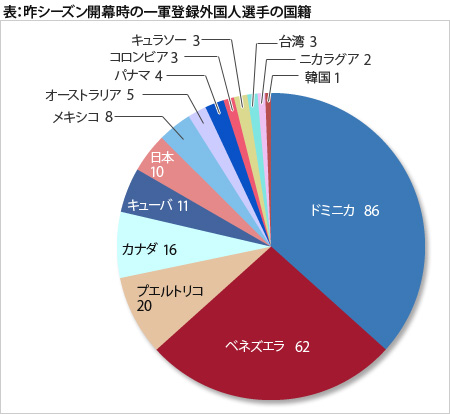

MLBでは、2011年シーズン開幕時点で833名の一軍登録選手のうち27.7%に当たる234名が外国人選手でした。国籍別でみると、最も多いのはドミニカ共和国で86名、次いでベネズエラが62名。カナダとプエルトリコは現行のMLBドラフト対象となっているため、日本はドラフト対象外の国としては4番目に多い国ということになります。

表からも分かるように、一軍登録の外国人選手はドミニカ共和国とベネズエラの選手だけで外国人選手の63.2%(MLB全体の17.8%)を占め、日本人選手(10名)の占める比率は外国人選手の4.3%(全体の1.2%)に過ぎません。

日本以外のドラフト非対象国トップ5の名前を上から挙げてみます。ドミニカ共和国、ベネズエラ、キューバ、メキシコ、オーストラリア。これらの国に共有する点は何でしょうか? 実は、これらの国々はMLBの“人材供給地”として、あるいは“人材育成地(ファーム)”として実質的にMLB傘下に収められて行った国々です。

つまり、これらの国々を対象とする世界ドラフトは、“系列子会社からの部品供給の最適化”という意味合いを持つものなのです。系列化された国々では一体何が起こったのでしょうか?

“系列化”で骨抜きにされたドミニカ球界

外国人選手数でトップのドミニカ共和国を例に見てみましょう。ドミニカと聞くとあまりピンとこないかもしれませんが、実は日本球界と似ている点もあります。

ドミニカに初めて野球が伝わったのは1880年だと言われています。その後、1907年に初のプロ野球球団が誕生し、1921年にはプロのトーナメントも開催されています。一方、日本には1873年にアメリカ人教師により伝えられたとされており、その後1921年に初めてプロの興行が始まります。そして、1936年には日本初の本格的プロ野球リーグで、現在の日本野球機構(NPB)の前身にあたる「日本野球連盟」が設立されました。

このように、19世紀後半に野球を知り、20世紀前半にプロ化の一歩を踏み出すという同じような野球の歴史を持つ両国ですが、20世紀中頃を境に、ドミニカ球界は日本球界とは全く異なる歴史を歩むことになります。MLBによる系列化です。

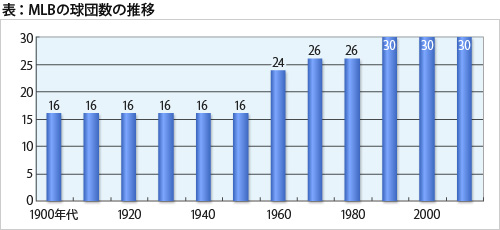

MLBは、1903年の設立以来、約半世紀に渡り16チームでのリーグ戦を続けていました。しかし、1960年代、70年代、90年代の3回の大きなエクスパンション(球団の新規参入)期を経て、現行の30チーム制に移行しています。

球団数が増えれば当然選手が必要になります。MLBが人材調達地として目を付けたのが米国の“裏庭”に当たる中南米諸国で、ドミニカ共和国はその筆頭でした。MLBは1954年にドミニカ球界と業務提携を結ぶと、同国野球リーグをMLBのオフシーズンに開催する冬季リーグ化してMLB選手の育成地として事実上傘下に収めます。

MLB選手が自国リーグに参加してくれるのであれば、リーグ戦の盛り上げに一役買ってくれそうなものですが、MLBによる植民地化は止まることを知りませんでした。1976年にMLBにフリーエージェント制度が導入されると、選手は6年の一軍在籍を経て自由に契約交渉を行うことができるようになりました。これによりMLB選手の年俸は高騰すると、多くのMLB球団は安価で有望な選手の“青田刈り”を目論んでドミニカ国内に野球アカデミーを建設するようになりました。言ってみれば、国内の部品調達コストが高騰したため、海外市場に安価で良質な部品の調達先を求めたのです。

野球アカデミーは、野球漬けの毎日を送る合宿所のような施設で、練習やトレーニングの他、英会話のレッスンやアメリカの価値観の教育なども行われます。野球の技能だけでなく、アメリカ人の言語や行動様式までを叩き込むことによって、MLBに「いつでも送り込める」(Ready to ship)人材を養成するのです。

さらに、皮肉にもドミニカ野球界の硬直的な選手保有制度もMLBへの人材流出を後押しすることにつながります。FA制度のないドミニカでは、選手は一旦球団と契約を結ぶと、自分の意志で移籍ができなかったのです。そのため、野球アカデミーが設置されてMLBへの窓口が見えると、有望なアマチュア選手はドミニカ球界には行かず、アカデミー経由でMLBを目指すようになったのです。こうしてドミニカ球界は完全に骨抜きにされてしまいました。

世界ドラフトの“もう1つの顔”

MLB球団がこぞってドミニカに野球アカデミーを建設して熾烈な選手争奪戦を繰り広げるようになると、問題も起こりました。年端もいかない少年を強引にスカウトする風潮が若者から教育の機会を奪い、またアカデミーでの活躍を目指す選手が禁止薬物を使用して死亡するなどの事件も起こりました。選手の年齢詐称(MLBには16歳にならないと行けない)や、代理人による法外な手数料の搾取、MLB球団職員による契約金の中抜きなどが公然と行われ、社会問題化しました。

また、野球アカデミーの過酷な競争に打ち克ち、晴れてMLBに渡った選手の中でも、まともな教育を受けず野球しか知らない若者であるがゆえに米国の生活様式にうまく馴染めずにノイローゼになったり、MLBで活躍できなかった選手がクビになって後に米国で麻薬売買などの違法行為に手を染めるなどの問題も起こりました。

実は、国際ドラフトのもう一つの顔として、行き過ぎた選手争奪戦に歯止めをかけることにより、このような社会問題の病根を絶つという役割も期待されています。

選手獲得競争を過熱させる最大の要因は、こうした選手がフリーエージェントとして扱われる(どの球団も自由に契約交渉できる)ためです。しかし、こうした国々が世界ドラフトの対象となれば、各球団は前年度の成績に応じた順番で指名せざるを得なくなります。こうなると、他球団を出し抜くために無理な選手争奪を行うことはなくなり、選手へのお金の流れも透明化されます。

また、昨年新たに締結された労使協定には国際ドラフトの設置を見据えて興味深いルールも新設されています。契約金に事実上の上限を設定したのは以前のコラムでも指摘した通りですが、これに加え、MLBと契約を結ぶ全ての海外選手にはスカウティング局への選手登録が義務付けられ、その中のトップ100選手には薬物検査も義務化されます。選手の素性を明らかにするとともに、クリーンな選手しかMLBに渡ることができないようにするわけです。さらに、MLB引退後のことも視野に入れ、教育プログラムや職業訓練プログラムなども用意されることが決まりました。

つまり、国際ドラフト構想とは、海外マーケットからの人材調達プロセスの最適化に向けたアクションプランなのです。社会問題が起こるから人材調達をやめるのではなく、社会問題を起こさない人材調達プロセスを再設計することで、系列化した国々からの選手調達を更に強固に組織的に行おうとするしたたかな試みなのです。

吸収・拡大はMLBのDNA

ここまで、MLBによる“系列化”のプロセスを、ドミニカ共和国を例に解説しました。世界ドラフトという視点から、その対象国として最も多くの選手を輩出しているドミニカを例にとったわけですが、そもそもMLBの歴史は他リーグの吸収・拡大の歴史そのものと言っても過言ではありません。

例えば、MLB球団が選手育成契約(PDC)を結ぶマイナーリーグ球団も、もともとは別の野球リーグでした(PDCについては、「邪道?王道?名物独立リーグ球団の異色集客手法」参照)。現在のマイナーリーグ・ベースボールの前身National Association of Professional Baseball Leagues(NAPBL)は1901年に設立されたプロ野球リーグで、1903年に合併してMLBとなるナショナル・リーグとアメリカン・リーグの競合リーグとして誕生しました。しかし、1929年に始まった世界恐慌により経営が厳しくなると、多くの球団が経営破たんし、MLBに資金援助を求める球団が続出しました。これを機に、NAPBLはMLBの育成を担う提携リーグとして系列化されることになり、現在のマイナーリーグに至るわけです。

その後、第二次世界大戦による選手不足により、マイナーリーグだけでは間に合わなくなったMLBは、アフリカ系アメリカ人選手を引き抜くことで「ニグロ・リーグ」を事実上の傘下に収めていきます。さらに、60年代以降のエクスパンションでは、米国の裏庭にあたる中南米諸国がターゲットになったのは、前述の通りです。ドミニカ共和国のように冬季リーグとして取り込まれる国もあれば、メキシコのようにマイナーリーグに組み込まれてしまうケースもありました。

国内、裏庭の中南米と向けられて来たMLBの目は、1990年代になると海外に向けられるようになります。MLBは初の海外オフィスを1990年にシドニーに開設します。オーストラリアには1989年に初のプロ野球リーグとなるオーストラリアン・ベースボール・リーグが誕生しており、同国での野球ビジネス発展の可能性を見据えた動きです。このリーグは2002年に活動を休止してしまいますが、2010年に同名で別リーグが組織され、この際MLBは新リーグに75%出資して事実上傘下に収めています。

1995年にはヨーロッパ・中東・アフリカ市場を視野にロンドンにオフィスが設置され、2003年にはアジアでは初めてとなる東京オフィスが開設されました。2007年には急成長する中国マーケットの取り込みを視野に、北京に4つ目の海外オフィスがオープンしました。

MLBは2003年の時点で既に中国のプロ野球リーグ「中国野球リーグ」(2002年に設立)を管轄する中国棒球協会と業務提携を結んでおり、監督やコーチを派遣することで中国代表チームのサポートを行っています。MLBは北京事務所の開設を機に、更に中国での野球ファンの裾野を広げるために野球アカデミーの開催など普及活動を展開して行きます。2008年には「MLBチャイナシリーズ」と題してMLB球団による初のオープン戦も北京で開催しています。

このように、他リーグの吸収・拡大はMLBのDNAであり、1990年度以降は世界市場を虎視眈眈と狙って戦略的に歩を進めているのです。

求められる育成のグランドデザイン

日本は世界ドラフト対象国の中ではMLBに“系列化”されていない数少ない国の1つです。しかし、近年、ドミニカなどの国々を他人事として思えなくなるような事態が進行しています。MLBの複数球団が日本の独立リーグに目をつけ、業務提携を打診してきているのです。

「邪道?王道?名物独立リーグ球団の異色集客手法」でも解説しましたが、独立リーグ球団の最大のネックは選手給与の負担です。しかし、MLB球団と選手育成契約(PDC)を結ぶことができれば、この負担が軽減され経営の効率化を図ることが可能となります。MLB選手の“金の卵たち”が地元のスタジアムで見られるとあれば、興行上の利点もあるでしょう。指導者の派遣を受けることでMLBの育成ノウハウを享受できるというメリットも考えられます。

しかし、何より恐ろしいのは、この提携が実現してしまうと日本国内に「MLBへの入り口」が目に見える形でできてしまう点です。先のドミニカの例を見れば分かるように、業務提携の先には野球アカデミーの設立があることは間違いないでしょう。前回のコラムで解説しましたが、日本のアマ球界からNBPを経由せずにMLB入りする【ストレート移籍】を止める手立ては今のところありません。文化的適応という点で渡米に二の足を踏む選手でも、日本国内にMLB傘下のマイナー球団があれば、その心理的ハードルは格段に下がります。

日本プロ野球界にとって最悪のシナリオは、日本の独立リーグがMLB球団と業務提携を結び、日本国内に野球アカデミーが設立され、次の労使協定が結ばれる2017年から世界ドラフトが導入され、これらの点と点が線になって動き始めることでしょう。果たして、日本球界もドミニカの二の舞になってしまうのでしょうか?

現在、NPBは日本の独立リーグでプレーする選手(元NBP選手は除く)を事実上プロとして認めておらず、選手がNPB球団に移籍しても移籍金などの金銭的補償は発生しません。もちろん、選手育成契約も結んでおらず、独立リーグ球団としてはNBPの育成機能を担いながらも、その対価を十分に受けていないのが現状です。こうした状況でのMLB球団からの業務提携の申し出は、独立リーグにとっては“甘い誘惑”であり、NPBにとっては“悪魔のささやき”以外何者でもないでしょう。

海外でプレーしたいという選手の気持ちを抑えることはできません。今、日本球界には各組織内のエゴを捨て、球界全体としてどのように選手を育成し、海外競合リーグに対峙していくのか、そのグランドデザインを描き行動することが求められています。日本球界に残された時間はそう多くはありません。

最近のコメント