このコラムは日経ビジネスオンライン「鈴木友也の米国スポーツビジネス最前線」にて掲載されたものです

前回のコラムでは、全米最大のスポーツイベントである「スーパーボウル」における協賛活動をレポートしました。24年連続で視聴率40%超えを達成しているスーパーボウルを筆頭に、MLBのワールドシリーズやNBAファイナル、NHLのスタンレーカップ、大学フットボールの各ボウルゲームなど、米国では国民から高い注目を浴びるスポーツイベントは枚挙に暇がありません。

こうした高いアテンションを集める「メガイベント」は、協賛活動において企業のマーケティング手法を大きく進歩させる牽引車のような役割を果たしています。高額のフィーを支払って協賛する企業側に、新たな技術や発想を思い切って採用しようという機運が生まれるためです。スポーツ組織側にも、企業が協賛機会を自社の経営課題解決のために最大活用(アクティベーション)する支援を行う責任が発生します。

ただし、残念ながら日本には大きな注目を集めるスポーツイベントが米国ほど多くないのが現状です。協賛企業からスポーツ産業に流れるお金の量も、日米では恐らく桁が1つ2つ違うのではないかと推測します。それだけに、日本のスポーツ協賛(スポンサーシップ)の分野では、これまで大きな変化が起こりにくい状況にありました。しかし、その状況も近い将来大きく変わる可能性があります。

その契機となりそうなのが、2020年に開催が決まった東京オリンピックです。56年ぶりの母国開催ですから、国民から大きな注目を集めるのは間違いありません。高度経済成長の真っただ中にあった前回に比べ、日本企業も段違いの経済力を有しています。今まで日本のスポーツ界が経験したこともないような巨額のマネーが企業から流れ込んでくる可能性があるのです。

今回のコラムでは、私が自分の仕事を通じて肌で感じる日本スポーツ界の変化の胎動や、東京オリンピックにて期待されるスポーツビジネスの進化などについて書いてみようと思います。

7億ポンドの企業マネーが動いたロンドン五輪

オリンピックではどのくらいの企業マネーが動くのかを、2012年のロンドン五輪を例に見てみることにしましょう。

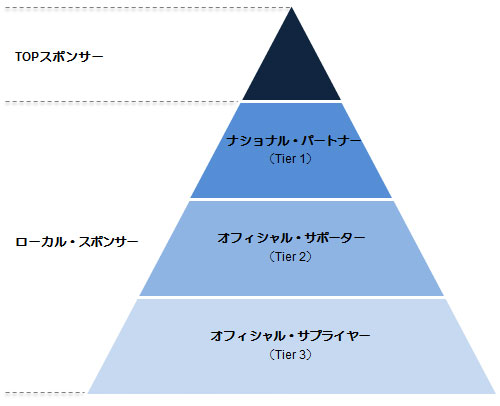

五輪スポンサーは、そのレベルから2種類に大別されます。国際オリンピック委員会(IOC)と契約を結ぶ「ワールドワイド・スポンサー」(いわゆる「TOPスポンサー」)と、開催国の大会組織委員会(OCOG)と契約を結ぶ「ローカル・スポンサー」です。

TOPスポンサーには、「夏季及び冬季オリンピック」を対象に「全世界」にて「4年間」のマーケティング活動を行うことが許可されます。一方、ローカル・スポンサーには「夏季もしくは冬季オリンピックいずれか」を対象に「開催国内」にて「4年間」の活動が許可されます。

表:オリンピック公式スポンサーに許可されるマーケティング活動

| TOPスポンサー | ローカル・スポンサー | |

| 契約相手 | 国際オリンピック委員会(IOC) | 大会組織委員会(OCOG) |

| 期間 | 4年間 | |

| 活動範囲 | 全世界 | 大会開催国内のみ |

| 対象となる大会 | 夏季・冬季大会両方 | 夏季もしくは冬季大会一方 |

ローカル・スポンサーは認められる協賛権の種類・範囲によってさらにいくつかに細分化されることが一般的です。ロンドン五輪では、ロンドン大会組織委員会(LOCOG)はローカル・スポンサーを「ナショナル・パートナー」、「オフィシャル・サポーター」、「オフィシャル・サプライヤー」の3層構造に体系化しました(Tier 1~3)。つまり、最上位のTOPスポンサーを合わせると、4層構造になっているイメージです。

図:ロンドン五輪におけるスポンサー体系

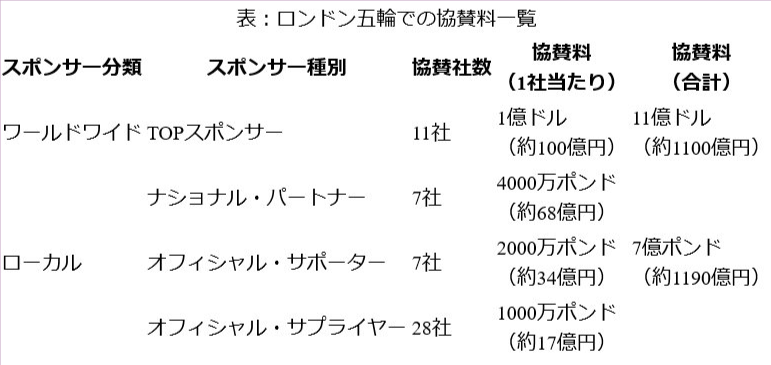

ちなみに、TOPスポンサーの権利料は1億ドル(約100億円)、ローカル・スポンサーの権利料は、Tier 1から3までそれぞれ4000万ポンド(約68億円)、2000万ポンド(約34億円)、1000万ポンド(約17億円)でした。これに、協賛社数を掛け合わせると、TOPスポンサーで1100億円、ローカル・スポンサーで1190億円、つまり英国内だけでも1000億円超が動いた形になります。

表:ロンドン五輪での協賛料一覧

「1190億円の協賛金」と言われてもピンと来ないと思いますが、例えば日本で最も体系的なスポンサーシッププログラムを導入しているプロスポーツの1つがJリーグです。Jリーグが1年間で動かす広告料収入(リーグ事務局とJ1・J2全40クラブの合計)が約390億円(2012年度)ですから、Jリーグが丸3年かけて動かす協賛金とほぼ同額がたった3週間のイベントに投入されたことになるわけです。

米国のスポンサーシップは「第3ステージ」に突入

このように、巨額の企業マネーが動くスポーツスポンサーシップですが、実はその歴史は意外と浅く、まだ30年の営みしかありません。以前、「今や恒例、オリンピックのゲリラ広告(上)」にて触れましたので、詳細はそちらをご参照いただくとして、スポーツ界にスポンサーシップ制度が誕生したのは、ロサンゼルス五輪が開催された1984年のことです。

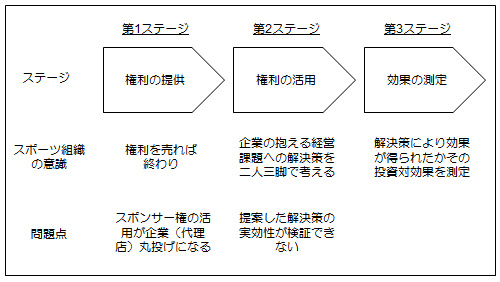

ロス五輪の成功以降、米国ではスポーツが企業のマーケティングツールとして注目されるようになりました。以来、今日に至るまでスポーツスポンサーシップは、「スポーツ組織の意識の変化」から3つのステージに分類することが可能です。

米国では、ロス五輪で1業種1社を基本とする「公式スポンサーシップ制度」が確立され、ビジネスツールとしての近代スポーツ協賛の仕組みが確立されました。それ以来、スポーツ組織は「権利の提供者」としての立場を過ごすことになります(第1ステージ)。

しかし、1990年代に入ると、アンブッシュ・マーケティング(公式スポンサーになりすましたマーケティング活動)の活発化や衛星放送やインターネットといった技術革新により、協賛権として企業に提供できる内容が急速に多様化します。

同時に、企業側にも協賛活動での経験曲線の上昇から、そのノウハウが蓄積され始め、「スポンサーシップの多目的利用」というベクトルが生じます。スポーツ組織には、協賛企業がスポンサーシップに求める目的を見極め、それを達成する事業パートナーとしての意識が強まることになりました(第2ステージ)。

そして、いわゆる“リーマンショック”に端を発した世界同時不況により、企業内ではマーケティング投資に対する結果責任が強く問われるようになります。スポンサー企業は合理的に説明のつかない投資活動を控えるようになってきており、スポーツ側にも投資対効果を明示できなければ企業からの投資を引き出すことができなくなるという強い危機感が生まれてきました(第3ステージ)。

図:スポーツ組織のスポンサーシップに対する意識の変化

ロンドン五輪スポンサーの取り組み

第3ステージに突入したスポンサーシップでは、どんぶり勘定での協賛活動は許されず、協賛目的を明確にした上で、それに対する期待効果を設計・測定することが求められるようになってきています。

例えば、ロンドン五輪で「ナショナル・パートナー」(Tier 1)だった英金融機関のロイズTSB(Lloyds TSB)の取り組みを見てみましょう。同社は、協賛目的を以下の2つに定め、オリンピック協賛権を活用してどのような手法でアプローチが可能か検討を重ねました。

目的①:「人生の旅のお供に」(for the journey)という同社のブランドメッセージに血を通わせる

目的②:地域社会での存在感を高める

同時に、想定ターゲット層を「既存顧客」「地域社会」「英国全土」の3つに大別してオリンピック開催前に周到なリサーチを実施し、上記目的を達成するために実行する「アクティベーション計画」を練り上げます。その結果、以下の3つのプログラムが考案され、ロンドン大会に照準を合わせて4年がかりで実施されました。

- 「ナショナル・スクール・スポーツウィーク」(National School SportWeek)

学校を基点に少年少女にスポーツの機会を提供するプログラム。「1週間最低5時間の運動」を全英の子供たちに呼びかけるもので、オリンピアン・パラリンピアンやオリンピック・パラリンピックのマスコットも応援に駆け付ける - 「ローカル・ヒーロー」(Local Hero)

次世代の英スポーツ界を担うスター選手の発掘を行うプログラム。発掘した「ローカル・ヒーロー」に奨学金やメディアトレーニングなどの研修機会を提供する - 「五輪聖火リレー」(Olympic Flame)

地域社会で慈善活動やスポーツ指導などで活躍した住民を聖火ランナーとしてノミネートする。聖火ランナーには「聖火バス」が追走し、車載カメラから撮影したランナーの模様は「聖火ビュー」(Torchview)としてリアルタイムでネット中継された

「アクティベーション計画」の期待効果は、「ブランド擁護」(顧客がどの程度の確率で口コミしてくれるか)、「新規ビジネス創出」、「スタッフの関与」の3つのKPIによって測定されました。それによると、五輪開催前のパイロット時点で既存顧客の75%が同社をロンドン五輪のスポンサーとして認知しており、「ローカル・ヒーロー」プログラムを知っている顧客は、その他の顧客より約50%高い確率で同社をメインバンクとして推薦してくれたという結果が出たそうです。

これまでの日本は「メディア・ドリブン」

一方、日本のスポーツビジネスでは、協賛活動は「第1ステージ」からようやく「第2ステージ」に差し掛かった辺りという印象を私は持っています。多くの米国企業はスポーツ協賛を専門に扱う部署を持ち、そこにスポーツマーケティングのプロを配置していますが、日本の企業でそうしたケースは稀であり、あったとしても持ち回り人事により専門家が育成されず、ノウハウも蓄積されづらい環境です。

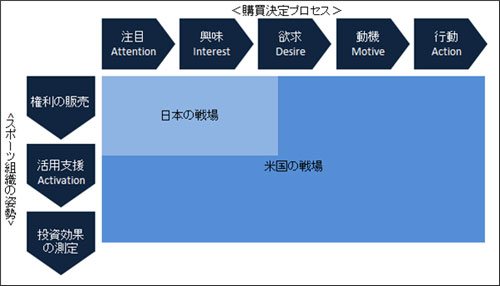

また、米国の場合、協賛企業が抱える経営課題(イシュー)が何なのかを把握し、それに対して企業とスポーツ組織が二人三脚で協賛権を活用した解決策を検討する流れが今では一般的です。いわば、「イシュー・ドリブン」(Issue Driven)と言えるかもしれません。イシューは、伝統的な「AIDMA」モデルを利用すれば、「注目」(Attention)から「行動」(Action)まで多岐に渡るため、多種多様な権利活用形態(アクティベーション計画)が生まれます。

一方、日本でのスポーツ協賛はスポーツ組織から広告代理店に委託され、代理店が抱える広告媒体ありきで話が進むケースが多いため、メディア露出が中心の契約内容になりがちです。言い換えれば、「メディア・ドリブン」(Media Driven)ということになるでしょうか。日米のスポーツ協賛における“戦場”の違いをイメージ化すると、以下の様に整理できるかもしれません。

図:日米のスポーツ協賛の戦場の違い(イメージ)

「スポーツ協賛契約」と言うと、米国ではコンサルティング契約に近い形態がイメージされるのですが、日本ではまだ広告媒体を買うという意識が強いようです。しかし、米国では広告媒体を押さえるだけでは協賛効果は限定的という認識が一般的です。

毎年、米スポーツビジネス・ジャーナル誌(スポーツ組織のマネジメント層を主な読者に持つ)が年末に読者アンケートを実施しています。2012年に実施されたアンケートには「最も価値ある協賛権の内容は何か?」という設問があったのですが、その回答が今の米国におけるスポンサーシップへの見方を端的に物語っています。

「協賛価値がある」とされるのは、いずれもアクティベーション計画に柔軟に活用できる「動的」(Dynamic)な権利ばかりです。逆に言えば、協賛活動の幅を限定してしまう看板広告などの「静的」(Static)な権利は、今ではあまり価値のないスポンサーシップ資産だと考えられています。

表:最も価値のある協賛権の内容は何か?

| 順位 | 協賛権の内容 | 内容説明 | 得票 |

|---|---|---|---|

| 1 | 独占権 | カテゴリ内で独占的にビジネスができる権利が与えられる | 44% |

| 2 | 商標権 | リーグやチームロゴなどの商標を広告・マーケティング活動に活用できる | 40% |

| 3 | ブランドされたコンテンツ | 企業名を冠したイベントや命名権の付与など独自の協賛・ブランディング機会が得られる | 23% |

| 4 | 接待機会の提供・特典チケット | クライアントをもてなすための接待機会やツールが提供される | 19% |

| 5 | 選手活用権 | 選手を広告・マーケティング活動に起用することができる | 17% |

| 6 | 広告機会 | チーム保有メディア(年鑑、公式HPなど)に広告機会を得られる | 17% |

| 7 | リーグ内商業権 | リーグ内でビジネスやエクイップメントなどを実施・提供する権利 | 12% |

| 8 | 看板広告 | 施設内やフィールド上に看板広告を設置することができる | 9% |

出所:2012年SportsBusiness Journal誌読者アンケート(「内容説明」は筆者が加筆)

日本でも起こりつつある変化の胎動

しかし、昨年9月に東京がオリンピック開催地に決定して以降、日本スポーツ界にも変化の胎動が見られます。その象徴的な例が、広告代理店最大手の電通が昨年10月に「スポリューション(SPOLUTION)」というユニットを立ち上げたことでしょう。

「スポリューション」とは、「スポーツ」と「ソリューション」を合せた造語だそうです。同ユニットの活動目的には、「スポーツコンテンツを企業のロゴを掲出させる単なる“メディア枠”としてだけではなく、企業の課題を解決するための“ソリューション”としてとらえ、その可能性を最大限に引き出していく」ことが謳われています。まさに「メディア・ドリブン」から「イシュー・ドリブン」への発想の転換です。

昨年9月9日のIOC総会で晴れて日本が2020年の五輪開催地に決定した直後、日本はそのニュースで沸き返りました。私も米国に居ながらも、メディアから伝わる日本の世相がパッと明るくなったような印象を受けました。その後、多くの日本企業が東京五輪に関わりたいとその方法を模索しているという話をあちこちで耳にします。

私のところにも、広告代理店から欧米企業の協賛活動に関する調査依頼が来たり、協賛価値最大化のための手法や五輪施設の活用の仕方などについて相談が舞い込むようになりました。大げさに言えば、今まで他方面に向けられていた企業マネーが日本のスポーツ界に堰を切って一気に流れ込んでくる、その前兆になるような気配を感じます。

多額の投資を無駄にしないためにも、母国でのオリンピック開催という「引力」をうまく使って、スポーツの各ステークホルダーへの満足度がより高まり、結果としてスポーツの価値も向上するような新たな試みがどんどん生まれてくることを望みます。スポーツが企業活動に有効なツールとして活用できることが証明できれば、日本のスポーツビジネスも健全に発展して行くはずです。

しかし、ここで変わることができなければ、これ以上の“進歩への機会”はやってこないかもしれません。東京オリンピックは日本スポーツ界にとって大きなチャンスであり、同時に正念場でもあると感じます。

最近のコメント