このコラムは日経ビジネスオンライン「鈴木友也の米国スポーツビジネス最前線」にて掲載されたものです

横浜ベイスターズ移転騒動について書いた前回のコラムは非常に多くの皆様に読んで頂いたようです。この場を借りて御礼申し上げます。プロ野球が多くの日本国民にとっての高い関心事であることを改めて痛感しました。

ベイスターズの移転騒動を通じて、球団経営=箱モノビジネスであることが改めて周知・確認されたのではないかと思います。スタジアムの使い勝手(使用権)や収益分配条件(営業権)が悪ければ、いくら経営努力を重ねても収支を好転することが難しいのです。程度の差こそあれ、ベイスターズは日本のプロ野球が置かれている球団経営の実態を象徴している事例だったと言えるのかもしれません。

ここに端的な例を挙げましょう。以下は、横浜ベイスターズと米メジャーリーグ(MLB)のワシントン・ナショナルズそれぞれが、スタジアムを保有している地元自治体と結んでいる球場リース契約の条件の対比です。

| 比較項目 | 横浜ベイスターズ | ワシントン・ナショナルズ |

|---|---|---|

| 球場使用料 | 約7億5000万円 (チケット収入の25%) | 550万ドル (約4億4000万ドル) |

| 広告収入 | (株)横浜スタジアム(*)が100% | チームが100% |

| 物販収入 | (株)横浜スタジアムが100% | チームが100% |

| チケット収入 | チームが75%、 (株)横浜スタジアムが25% | チームが100% |

| スイートボックス収入 | なし | チームが100% |

| クラブシート収入 | なし | チームが100% |

*:横浜市などが出資する第三セクターのスタジアム運営会社

出所:Team Marketing Report、夕刊フジ「横浜スタジアム社長が渡辺会長に反論」など

ベイスターズはチケット収入の25%を球場使用料として支払った上に、球場における広告や物販からの収入は全く球団の懐には入らない契約になっています。一方、ナショナルズは550万ドルの使用料を支払う見返りに、球場から発生するほとんど全ての収入を手にする契約を結んでいます。

以前、「チームと都市のパワーゲーム」でも解説しましたが、ナショナルズはもともとモントリオール・エクスポズというカナダにフランチャイズを置く弱小球団がワシントンDCに移転して出来たチームです。エクスポズの最後のシーズン(2001年)の営業収入はMLB最低の3417万ドル(約27億円)で、これはトップのヤンキースの2億4220万ドル(当時)の7分の1にも満たない額です。球団収支は、3852万ドル(約30億円)の赤字というありさまでした。これは日本のプロ野球球団の収支に近い(あるいは、それより悪い)数字です。

しかし、こうしたエクスポズのようなチームでも球団移転という交渉のカードを切ることで、6億ドル(約480億円)を超える最新鋭のスタジアムをタダで手に入れた上、前述のような球団に有利な収益分配契約を手にすることができたのです。

前回のコラムで、日米の球団経営の大きな違いの1つとして、米国では営利目的での球団所有がリーグ機構から求められる点を指摘しました。そのため、オーナーも球団経営で赤字が続くなど必要に迫られれば移転という交渉のカードを使ってでも収支を好転させようとします。これは例えば日本の製造業が1980年代から日本国内の工場城下町を捨て、安い人件費を求めて中国や東南アジアに進出して行ったのと同じ発想でしょう。

実際、MLBでは1991年から2010年までの20年間で全30球団中21球団が新スタジアムを手にしています。平均すれば、毎年1つずつ新球場が建設された計算です。これら全てで球団移転があったわけではありませんが、移転をちらつかせながら球団経営の要諦であるスタジアムを新設・改築することで、MLBは大きくその収益性を向上させて行きました。

過去15年間でMLBはその売り上げを5倍に増やしています。今回のコラムではMLBが大きく収益を伸ばしてきた経緯やその背景に見られるスタジアムを起点とした“共有の思想”について解説しようと思います。

ストライキで生まれた聖域なき改革の機運

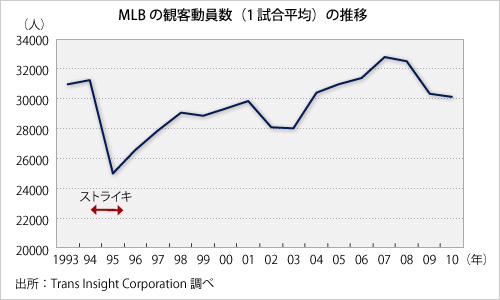

MLBは1995年には年商14億ドルでしたが、今年は過去最高の70億ドルの売り上げを見込んでいます。しかし、その15年間の観客動員数(1試合平均)の推移を見ると、5倍にはなっていません。むしろ、1994年から95年にかけて起こったストライキで失った顧客を15年かけて取り戻したと言った方がいいくらいです。「百万長者(=選手)と億万長者(=球団オーナー)の喧嘩」と揶揄されたストライキに嫌気がさしたファンが観戦をボイコットし、観客者が2割以上も減ったのです。

実は、MLBに大きな経営改革をもたらすきっかけになったのが、このストライキでした。ファン離れの危機感を高めたMLBは、球団の既得権に手を入れ、聖域なき改革を断行して行ったのです。

当時のMLBでは球団間の大きな収入格差が問題になっていました。球団収入の格差が広がると、選手に払うことができる予算にも大きな差が生じます。その結果、「金持ちチーム」が優秀な選手を囲い込み、チーム力に差が生じるというわけです。

経営格差が生まれた理由は、地方テレビ放映権料がそのままチーム収入となっていたことが原因でした。大都市にある球団ほど視聴者が多く、巨額の放映権料が得られるからです。実際、トップのヤンキースと前出のエクスポズとでは、ローカル放映権収入で100倍以上の差がついていました(移転直前の2001年)。

各MLBチームが手にしたローカルテレビ放映権料(2001年)

| 順位 | チーム | |

|---|---|---|

| 1 | ニューヨーク・ヤンキース | 5675万ドル |

| 2 | ニューヨーク・メッツ | 4625万ドル |

| 3 | シアトル・マリナーズ | 3786万ドル |

| 4 | ボストン・レッドソックス | 3353万ドル |

| 5 | シカゴ・ホワイトソックス | 3009万ドル |

| 26 | シンシナティ・レッズ | 786万ドル |

| 27 | ミネソタ・ツインズ | 727万ドル |

| 28 | カンザスシティー・ロイヤルズ | 651万ドル |

| 29 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | 592万ドル |

| 30 | モントリオール・エクスポズ | 54万ドル |

出所:Street & Smith’s SportsBusiness Journalのデータを元に作成

この格差を是正するために、1996年に高収入チームが低収入チームに売り上げの一部を分配する収益分配制度を導入しました。誕生から90年以上たって初めて、チームの既得権にメスが入ったのです。

新たな市場を全チームの“共有物”に

ここで重要なのは、それまで各チームが個別に球団経営を推進してきたMLBで初めて「共存共栄の発想」が生まれたことでした。そして、この発想がMLBのその後の発展に大きく寄与することになります。

MLBには幸運も味方しました。ストライキの直後、MLBに新たな収益領域を生み出すことになるスター選手が生まれたのです。その人こそ、野茂英雄選手でした。

ご存知の通り、野茂選手は1995年にロサンゼルス・ドジャーズに渡り、13勝6敗、236奪三振の成績で新人王、奪三振王のタイトルを獲得するなど大活躍を見せました。野茂選手の活躍により、ストで停滞したMLBの国内人気が持ち直したと言われていますが、同選手のMLB経営へのインパクトはそこではありません。国際マーケットの開拓です。

野茂選手が渡米して以来、伊良部秀輝選手や長谷川滋利選手、イチロー選手ら日本プロ野球界のスター選手がこぞって海を渡りました。これにより、MLBは日本に高額のテレビ放映権を販売することができるようになりました。テレビの露出による日本人MLB選手人気により、バーチャルスポンサーシップ(バックネットにCGで表示される日本向け広告など)やグッズなども販売できるようになりました。かくして、日本はMLB最大の国際市場になりました。

インターネットも「共存共栄の発想」が生きた領域となりました。「テレビの失敗からの大逆転劇」にて詳述したので、ここでは繰り返しませんが、2000年にMLBAMを設立してネットビジネスをリーグに集約し、今ではMLBの年商の1割にも上る勢いでオンラインビジネスを伸ばしています。ローカルテレビ放映権で“痛い目”にあった経験を生かしたのです。

こうした国際収入やネット収入は、リーグの収入となりますが、収益分配制度の原資となるため、最終的には各チームに均等分配され、更なる成長のための原資とされることになります。つまり、国際市場やネット市場は“全チームの共有物”という発想です。

収益分配制度に隠されたメッセージ

あまり知られていないのですが、実はスタジアム運営についてもこの“全チームの共有物”という発想が貫かれています。これは、現行の収益分配制度の仕組みを理解しないと分からないので、少々複雑な話になりますが、どうかお付き合いください。

現行の収益分配制度では、各チームの純球団収入(Net Local Revenue)の31%が一旦プールされ、これを全30球団に均等分配する形になっています。

MLBの収益分配制度のミソは、支払い額は球団の収入に比例して増えるが、受け取り額は一緒という点です。つまり、ヤンキースやレッドソックスのような高収入球団は、支払い額(純球団収入の31%)の方が受け取り額(分配金額)より多くなり(差し引きでマイナスになる)、逆にロイヤルズやブリュワーズのような低収入球団は支払い額より受け取り額の方が多くなる(差し引きでプラスになる)のです。この結果、高収入チームの収益の一部が低収入チームに移転されることになります。これが、MLBにおける収益分配制度の仕組みです。

ところで、収益分配制度を規定しているMLBの労使協定を読み解くと、純球団収入(Net Local Revenue)は以下のように定義されています。

“Net Local Revenue” shall mean a Club’s Local Revenue less its Actual Stadium Expenses(“純球団収入”とは、球団収入からスタジアム経費を差し引いた額を指す)(太字は筆者)

これは、スタジアム経費の31%相当額は支払いから免除されるということを意味します。本来全30球団に対して等しく分配されるはずの金額が免除になるわけですから、見方を変えればスタジアムに関わる経費の31%は全30球団が負担しているということなのです。これが、収益分配制度に隠されたメッセージです。

近年建設されたスタジアムの多くには多額の税金が投入されていますが、建設総額が高額であるため、チームにも場合によっては1億ドル(約80億円)以上の負担が求められるケースがあります(この辺りは自治体と球団の力関係や、それぞれの財務力によって変動する)。

極端な例かもしれませんが、2009年にオープンした新ヤンキースタジアムは、ヤンキースがその建設費15億ドルを全額負担しています(一部は市が一時的に立て替えている)。仮にその耐用年数を30年とした場合、年間のスタジアム経費(減価償却費)は5000万ドル(約40億円)ということになりますが、この31%に当たる1550万ドル(12億4000万ドル)は実質的に全球団で負担するということになるので、高額のスタジアムを自己負担で作った方が得という見方も成り立ちます。新スタジアムが3割引で手に入るわけですから(もちろん、それができる財務力があればの話ですが…)。

日本にも共有の発想を

このように、MLBはストライキによるファン離れから危機意識を高め、それまでなかった共存共栄の発想をリーグ経営に取り込んでいきました。これにより、新たに生まれた国際市場やインターネット市場を全チームに帰属する“共有物”として認識し、収益分配制度を通じて各チームの収益力を底上げして行きました。

その一方で、球団経営の要諦でもあるスタジアムを各球団が手に入れやすい条件を整え、次々に最新鋭スタジアムを作って行ったのです。先にも述べましたが、1991年から2010年までの20年間で全30球団中21球団が新スタジアムを手にしています。

全球団共有の収益源を作り、それを球団経営の要諦であるスタジアム建設・改築に充てる。極端に言うとこんな風に言い換えることができるかもしれませんが、これがMLBの過去15年間の成長を支えた背景の1つなのです。

日本でも球団使用条件が球団経営を圧迫する1つの要因となっていますが、MLBの発想を日本のプロ野球界に取り入れてみたらどうなるでしょうか?

暴論かもしれませんが、例えばポスティング制度を用いてMLBに日本人選手が渡る場合、球団には巨額の入札金が支払われます。この入札額を「国際収入」と位置付けて、一定のルールのもとに各球団に分配し、スタジアムを新設・改築する原資に充てるのです。

今オフには楽天の岩隈投手がポスティングで公示された結果、オークランド・アスレチックスが独占交渉権を得ました。落札額は1600万ドル以上とも言われています。今年日本一に輝いた千葉ロッテの西岡選手もポスティングによりMLB入りを目指していると報じられています。過去には、レッドソックスに入団した松坂選手の5000万ドル超という高額の入札金額もありました。

例えば、球団創設初年度に黒字化を達成した楽天は、初年度に約30億円かけてスタジアムを改修後、これを宮城県に寄贈する見返りにスタジアムの営業権を手に入れています。同球団社長の島田亨氏は、著書『本質眼』の中で「初年度、楽天野球団が経営を黒字化できた最大の要因は(中略)それ(球場の使用権・営業権)を100%得られたことでしょう」と述べています。楽天はこれを10年で償却するとのことなので、スタジアムへの初期投資は毎年3億円ということになります。

ポスティング制度が出来て10年が経ちますが、その間同制度を用いて移籍した日本人選手は8名で、その落札金額の合計はざっと1億ドル(約80億円)になります(年平均1000万ドル=8億円となるので、これを全球団に割り振るとスタジアム改築の財源としてはやや心細いかもしれませんが、入札金は財源の一例です)。

要は、“共有財源”を作り、それを各球団がスタジアムでの収益性を高める取り組みの原資として用いれば、長期的に日本のプロ野球の収益性も高まるはずです。

最近のコメント