このコラムは日経ビジネスオンライン「鈴木友也の米国スポーツビジネス最前線」にて掲載されたものです

前回のコラムでは市場規模で米メジャープロスポーツと肩を並べる米国大学スポーツ(NCAA)のビジネスモデルや成功要因について解説しました。トップレベルの大学にもなれば、Jリーグ球団を大きく凌駕する収益力を有しており、日本のプロ野球球団にも引けを取りません。このようなビジネス的な成功が、「徹底したコスト削減」「フェアな競争環境の構築」「プロ・アマの共存」から戦略的にもたらされている点は前回お話した通りです。

折しも、8月1日にスポーツ庁が4回目となる「大学スポーツの振興に関する検討会議」を開催し、中間とりまとめ案について議論しました。同検討会議は、大学スポーツ振興に向けた方策等について検討を行う文部科学大臣直属の会議です。中間とりまとめ案では、この検討会議の下に実務者によるタスクフォースを設置し、本年度末まで集中的に議論し、日本版NCAAの設置に向けた方向性について結論を得ることが確認されています。

しかし、NCAAの「光」の部分だけに焦点を当て、形だけNCAAの真似さえすれば日本でも学生スポーツの事業化がうまくいくと考えるのはいささか早計でしょう。今回は、日本ではあまり触れられることのない米国大学ビジネスの「影」の部分に焦点を当て、日本版NCAA創設に際して留意すべき点などについて考えてみたいと思います。

アンバランスな収益構造

前回のコラムで解説したように、米国では大学スポーツが巨額の収入を生み出しています。しかし、その収益構造は大きく偏っています。

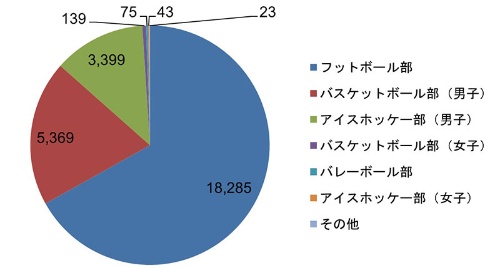

合計80億ドル(約8400億円)以上とも推計されるNCAA全体(NCAA+カンファレンス+大学)の売上規模ですが、その収益の大部分をもたらしているのは、フットボールと男子バスケットボールの2競技に過ぎません。数字は少し古いですが、以下は米国5大カンファレンスの1つ、BIG TEN(ビッグ・テン)に所属する強豪校ウィスコンシン大学のチケット収入(2010-11年)の競技別内訳です。

グラフ:ウィスコンシン大学のチケット収入(2010-11年)(単位:千ドル)

グラフからも分かるように、チケット収入の9割近くはフットボールと男子バスケの2競技が生み出しています。同校は米国北部に位置していてアイスホッケーが盛んな土地柄であるため、ホッケー収入も比較的多いですが、この2競技に依存している点は変わりません。

大学によりフットボールに力を入れている学校や、バスケに力を入れている大学に分かれるため、2競技の占める比率には学校により多少差が見られますが、この2競技に収益の8~9割を依存している状況はほぼ全ての大学に共通して見られるものです。そして、その理由はこの2競技では高卒プロが制度的に認められないため、トップレベル競技者が必ず大学でプレーする機会が確保されているためです。

また、その収益の大部分をテレビ放映権に負っている点も特筆すべきでしょう。前回のコラムでも指摘しましたが、3層構造(NCAA>カンファレンス>大学)の米国大学スポーツでは、上位のビジネスユニットになるほど権利ビジネスの占める比率が高まります。権利ビジネスで最大の収益を生み出すのは、言うまでもなくテレビ放映権です。

NCAAでもカンファレンスでも、その収入の7割以上はテレビ放映権が生み出しています。NCAAおよび5大カンファレンスに限って見れば、その収益合計の実に74%をテレビ放映権収入に依存している形になっています。

NCAAと5大カンファレンスの収入と放映権収入の比率(2014-15年)(単位:百万ドル)

誤解を恐れずに言えば、NCAAビジネスはフットボールと男子バスケのテレビ放映権収入によって成立しているのです。言い方を変えれば、大きな収益を生み出す力があるのはこの2つの競技に限定され、これ以外の競技の運営費(コーチの人件費、遠征費など)はこの2競技から回される形になっています。

スポーツ人気が大学経営を圧迫?

今や巨大ビジネスとなり、米国では学生生活を彩る華にもなっている大学スポーツですが、その存在感の大きさゆえに、意外かもしれませんがスポーツ人気が大学経営を圧迫しているという現実もあります。

NCAA傘下には約1100校の大学が加盟しており、多くの大学でスポーツが巨額の収益を生み出していて、年々その売上を伸ばしています。しかし、日本ではあまり知られていませんが、大学体育局(大学内の全ての運動部のビジネスを統括する部署)で黒字化しているのは、NCAA加盟校全体で20校程度に過ぎません。

多くの大学の体育局は赤字に苦しんでおり、学生からの授業料など体育局以外の予算から補てんを受けて運営しているのが現状なのです。スポーツ観戦は学生のキャンパスライフの重要な一部を占めているため、大学としても体育局が赤字だからと言って簡単にスポーツへの投資を止められないのです。

そもそも、体育局単体での黒字・赤字で事の良し悪しを判断できない事情もあります。なぜなら、大学スポーツが盛んであれば多くの生徒から願書を受け付けることができる上、優秀な学生を獲得するツールにもなるためです。スポーツに大学経営を安定化させ、入学する学生の平均学力を押し上げる効果があるため、大学スポーツを保有・強化する意義やその投資対効果は、大学経営全体として論じる必要があるでしょう。

例えば、フットボールの強豪アラバマ大学は、2007年より前年までNFL(プロフットボールリーグ)でヘッドコーチをしていたニック・セイバン氏を招聘しましたが、その直後から優秀な学生の応募が急増しました。同氏就任後、初の新入生となった2007年9月入学の学生は、高校の成績がクラス上位4分の1だった人が57%を占めました。これは、前年度の1.5倍を超える数字でした。

こうした検証は各大学の経営判断に任されることになりますが、州によっては税金が投入される州立大学に対して何らかの規制を行うところも出てきています(D1に所属する351校中、76%に当たる234校が州立大学)。例えば、バージニア州では、州立大学体育局の収入に占める授業料からの補てんを2020年7月までに55%以内にしなければならないことが決まっています。

教育機関としてのレゾンデートルが商業化に寄与する皮肉

このように、非常にアンバランスな収益構造の上に成り立っている大学スポーツですが、この商業化を成功させる大きな要因になっているのが「アマチュア規定」の存在です。

「アマチュア規定」とは、簡単に言えば「学生選手はアスリートである前に学生であり、学業と両立できる範囲内でのみスポーツ活動に従事する」点を明らかにしたもので、プロスポーツ選手のようにスポーツ活動にのみ従事したり、プレーの対価として報酬を受け取ることを禁止しています(報酬を受け取れば競技資格を失う)。

前回のコラムでも述べましたが、スポーツビジネスにおける最大のコスト要因は選手に支払う年俸で、米国のプロスポーツの場合、球団収入に占める年俸コストの比率は概ね50%程度になっています。大学スポーツでは、アマチュア規定の存在でこのコストを事実上最小化することに成功しているわけです。

もともとこのアマチュア規定ができた1950年頃は、大学スポーツも今日のように大きなビジネスにはなっておらず、NCAAの教育機関としての役割を明確化するために策定されたものと推測することができます。しかし、皮肉にも教育機関としての存在価値を守るために作られた規定が、大学スポーツの商業化を大きく推進する秘密のレシピになっているのです。

今や、前述したアラバマ大のセイバン氏のようなフットボール部の一流ヘッドコーチの年俸は700万ドル(約7億3500万円)を超え、全米50州のうち40州で大学スポーツ(フットボール部か男子バスケ部)のヘッドコーチが公務員としての最高年俸取得者となっています。大学体育局のトップであるAD(アスレチック・ディレクター)の報酬も数十万ドル(数千万円)になることは珍しくなく、大学スポーツが大きく商業化していく中で、その富の分配という点では学生だけが取り残されてしまった形です。

大学スポーツ界を震撼させた違法判決

こうした歪んだ状況の中、大学スポーツの根本的なビジネスモデルの変革を迫る動きが進行しています。「アマチュア規定」の違法性が裁判所から指摘されているのです。

これは、1990年代にUCLAでバスケットボール選手として活躍したエド・オバンノン氏が原告となり、NCAAを相手取って起こした訴訟に端を発したものです。同氏は、テレビ中継やDVD、テレビゲームなどで卒業後の学生選手の肖像権が無断で使われているとし、その不正利用と、報酬の受け取りを禁じたアマチュア規定の反トラスト法(日本の独占禁止法に当たる)違反を主張して損害賠償を求めて提訴しました(通称、「オバンノン訴訟」)。

2014年8月に出された第一審判決では、アマチュア規定は不合理な取引制限であるとして原告の主張通り反トラスト法違反が認められ、学生一人当たり5000ドルを下限とする金銭的報酬の支払いを認めました。NCAAは、ビジネスモデルが崩壊するとして控訴し、徹底抗戦の構えを見せています。

2015年9月に出された控訴審判決は、アマチュア規定が反トラスト法違反とした地裁の判断を支持しました(ただし、5000ドルを下限とする判断は否定)。現在、原告被告双方が上告し、争いの舞台を最高裁に変えて係争中です。

ただし、第一審・控訴審ともにアマチュア規定が法律違反である点は明確に指摘しており、最高裁で逆転判決が出ない限り、大学スポーツは変質を余儀なくされるでしょう。

「学生選手は学生ではない」

このオバンノン訴訟と並んで、NCAAのビジネスモデルの変質を強いる流れを作った動きがあります。学生選手による労働組合結成に向けた取り組みです。

これは以前「アメリカ大学スポーツの終わりの始まりか?(上)」でも解説しましたが、2014年1月、名門ノースウエスタン大学の現役フットボール部員たちが、学生アスリートによる労働組合設立に向けて動き出しました。2月には米国で主要な労働関係法を執行する連邦政府の独立行政機関「全米労働関係委員会」(NLRB)で公聴会が開催されました。

証人として出廷したアメフト部員が「学生選手にとってスポーツは実質的に奨学金を対価とした仕事(Job)に当たり、大学も学生に対して学業よりスポーツに高い優先順位をつけるように指導している」として、組合設立の妥当性を述べました。これに対し、組合設立に反対する大学側は、フットボール部ヘッドコーチを証人として出廷させ、「学業が最優先事項であり、コーチの仕事は学生にスポーツを通じて人生に備えることを教えることだ」と反論しました。

専門家の間では、過去の訴訟で多くの裁判所が学生アスリートの労働者性を認めていなかったため、学生選手組合設立の見込みはほとんどないとする見方が主流でした。しかし、NLRBによる判断は、大学スポーツ関係者を驚愕させるものとなりました。

2014年3月にNLRBが下した判断は、「奨学金を得ている学生アスリートは、全米労働関係法の定める“労働者”と認められる」とするものでした。NLRBは、学生アスリートは「プレー」という労働力と引き換えに「奨学金」という賃金を得ているとしてその労務対償性を認め、練習や試合を指揮監督下の労働として認めたのです。

実はこの判断は後日ひっくり返されることになります。大学側の異議申立によって、この事案を再審理したNLRBは、自身の判断が民間セクターにしか拘束力を持たない点を挙げ、「(私立大学にのみ)学生選手による労組結成を認めると大学スポーツ界に混乱を招くことになる」として、労組結成を認めないとしました。

しかし、再審理では学生選手が労働者なのかどうかの判断は行わなかったため、NLRBが当初認めた学生選手の労働者性が否定されたわけではありません。

このように、米国の大学スポーツではそのビジネスモデルの根幹を支えるアマチュア規定が違法状態にある上、学生選手の労働者性が連邦政府の独立機関により認められるという混沌とした状況にあります。日本版NCAA創設に際しては、こうした「影」の部分もきちんと理解しておく必要があるでしょう。

事業化に向けて課題山積の日本学生スポーツ界

ここまでは、NCAAビジネスの影の部分に焦点を当てて解説してきました。これを踏まえ、日本で同様の取り組みを行う際に留意すべき点を整理してみようと思います。

NCAAの収益の大部分はフットボールと男子バスケからもたらされ、それは高卒プロを認めないプロ・アマ間の協調関係があるためだと指摘しました。この点から日本のスポーツ界を眺めてみるとどうでしょうか?

日本のプロスポーツを市場規模から見れば、プロ野球とJリーグがトップ2になります。しかし、これら2競技はいずれも高卒プロを容認しており、大学スポーツ界の利益は守られていません。しかも、野球界においては「プロ・アマの壁」と揶揄されるように、長きにわたりプロ・アマ間でのコミュニケーションが遮断されていました。米国のように、競技全体の利益を考えた制度設計を行いにくい状況があります。

また、NCAAがその収入の大部分をテレビ放映権に依存している事実も見逃せません。米国では、約9割の世帯が有料テレビに加入しており、毎月1万円程度の加入料をテレビ業界に落としています。近年、NetflixやHuluといったネット動画配信事業者(OTT事業者)の台頭でテレビ業界との競争は熾烈を極めています。OTT事業者との対抗上、テレビ業界はスポーツ中継の放映権を“最終兵器”に業界の命運を託す戦略を取っており、2012年を境にテレビ放映権が急騰しています(詳細は「ネットフリックス上陸は日本スポーツ界にも黒船?動画配信サービスがスポーツメディアにもたらす地殻変動(上)」参照)。

これに対し、日本では地上波無料放送が基本となっており、スポーツ中継の放映権がメディア市場で持つバリュー・プロポジション(訴求価値)には大きな違いがあります。メディア競争環境が全く異なる米国の真似をしても、テレビ放映権に立脚したビジネスモデルを日本で創るのは難しいでしょう。米国では、多くのカンファレンスが自分のテレビ局を設立して事業展開していますが、日本では夢のような話です。

また、部活間の縦割り運営も頭の痛い問題です。日本の大学スポーツ界には、米国の体育局(Athletic Department)のように運動部全体の利害を考えるビジネス組織がありません。例えば、テキサス大学なら、運動部の名前は野球部もフットボール部もテニス部も「ロングホーンズ」(Longhorns)で統一されており、ユニフォームの色もスクールカラーの「白とオレンジ」で統一されています。

これに対し、日本ではそれぞれの部活でチーム名やユニフォームの色がバラバラなのが普通で、スポーツ強豪校になるほど伝統がある分、部活間で歩み寄れる幅が少ないという状況です。運営が部活間で縦割りに行われているうちは、スポーツ観戦は部活の関係者だけに留まってしまいがちで、大学全体をあげた盛り上がりにはなりません。

さらに、部活動の位置づけに大きな本質的変化が起こることを予想しておかなければなりません。現在、日本の学校では部活動を教育として位置付けており、広く多くの学生にその価値を提供することに成功しています。

しかし、ビジネスとしてこれを行う場合、フェアネスの視点がより重要になってきます。前回のコラムでも指摘しましたが、NCAAでは競争条件を公平にするために厳密に奨学金を提供できる学生選手の数に制限を設けており、実質的に部活動は限られた一部のスポーツエリートのために存在する形になっています。一般の学生は、その部活動に入りたくても門前払いされてしまいます。

最後に、最大の課題になるのは人材ではないかと思います。日本のスポーツ界でトップレベルの人材が集まっているプロ野球やJリーグですら、多くの球団は親会社や責任企業からの実質的な補てんにより赤字をかろうじて免れている状況にあります。多くのプロスポーツ球団が独立採算に向けた経営に悪戦苦闘している中、コンテンツ力でプロスポーツに大きく劣る大学スポーツで、スポーツ事業を継続していくことは簡単なことではないでしょう。

特に、日本の学生スポーツ界は、明治以降スポーツを教育の手段として位置付けてきた長い歴史があります。これまで、むしろ「お金=汚いモノ」としてきた発想を180度転換しなければなりません。「日本版NCAA」の創設とは、学校の先生や事務員に「明日から起業家になれ」と言っていることと同じなのです。

学生スポーツ側に事業や権利を取り仕切る人材がいないまま、民間企業がこの市場に参入してきた場合、スポーツが民間企業への利益誘導の手段としてだけ使われてしまい、スポーツ側に何も残らない、という状況になることを個人的に強く懸念します。日本の学生スポーツをどう持続的に事業として発展させ、同時に競技を強化して行くのかという本質的な議論をおざなりにしてはいけません。

学生スポーツ側の人間はただでさえ、これまで金儲けの発想を排除しようとしてきた立場の人たちですから、こうした人たちに明日からライツホルダーとして権利意識を持ってもらい、適切な事業を行い(カネを稼ぎ)、権利料を徴収するように言っても無理があります。これは今まで山に登っていた人に、明日から海で泳げと言っているようなものです。これは能力の問題ではなく、適性の問題です。

米国では考えられませんが、日本では「スポーツ=教育」という慣習上、事業権の一部を無償で第三者に譲渡しているような競技もあります。例えば、(大学スポーツではないですが)日本で最も人気のある学生スポーツの1つの高校野球では、高野連はテレビ放映権料をテレビ局から徴収していません。こうした状況を適切に見直すことなく、“市場原理”に任せて学生スポーツ事業化の門戸を開けば、スポーツ側にお金も人も入ってこないという状況は変わらず、持続可能なモデルにはならないでしょう。

このように、これまで教育の一環として実施されてきた部活動をビジネス化するには多くの障害が待ち受けています。とはいえ、学生スポーツの事業化のような大きな流れを作るのはトップダウンでしかなかなかできないことかもしれません。

まずは、大風呂敷を広げるのではなく、事業化が比較的やりやすい競技や地域に限定して、試験的に事業化プランを進めてみた方が良いかもしれません。米国では、新規事業を行う際などにはよく「Start Small, Success Early」(小さく始めて、早く成功する)が鉄則と言われます。限定したテスト事業でPDCAを高速で回し、そこで得られた知見を元に順次スコープを拡大していくのです。

日本スポーツ界の関係者として、何とか日本版NCAA創設が日本スポーツ界の健全な発展に寄与することを願ってやみません。

最近のコメント