このコラムは日経ビジネスオンライン「鈴木友也の米国スポーツビジネス最前線」にて掲載されたものです

柔道の女子選手15人が全日本女子代表前監督の暴力行為を告発した問題が、日本スポーツ界を揺るがす大問題に発展しています。国際柔道連盟会長から「(暴力行為は)嘉納治五郎師範が説いた精神と理念では決してない」との批判を受けるなど、日本の“お家芸”としての柔道の面目はつぶれ、品格は地に落ちた形です。

全日本柔道連盟(全柔連)によれば、2010年8月から12年2月までの間に、前監督による5件の暴力行為が確認されており、昨年9月下旬には同監督の暴力行為について、女子選手1人が全柔連に告発しています。今回の(2度目の)告発では、15人もの選手が日本オリンピック委員会(JOC)に直接告発していることから、選手の全柔連に対する不信感が透けて見えます。

それにもかかわらず、JOCは再調査を全柔連に命じました。さらに、全柔連は同監督らへの聞き取り調査の結果、告発の内容が「事実に近い」と判断しましたが、「監督が(選手への暴力を)しないと言っている。その言葉を信じている」として続投を決めました(監督は倫理推進部会で文書による戒告処分を受けた)。しかしその2日後には、監督からの進退伺いを全柔連が受理し、一転して辞任が決まります。

実は昨年米国でも、今回の事件と極めて似た代表チーム監督による暴力問題が起こりました。米国の冬季スポーツの“お家芸”とも言えるスピードスケート界で起こったその不祥事は、その構図が極めて今回の日本の女子柔道事件と似ています。しかし、対応は日米で全く違ったものになりました。

今回のコラムでは、似通った日米の代表監督による暴行事件を比較することで、日米のスポーツ界の対応の違いや、それを生み出した背景について整理・解説してみようと思います。

米国の“お家芸”で起こった暴力事件

昨年8月末、5人のオリンピックメダリストを含む19人のスピードスケート(ショートトラック)の選手が、肉体的・精神的虐待を受けたとして代表チーム監督を米スピードスケート連盟(USS)および米オリンピック委員会(USOC)に告発しました(うち2選手は、警察に被害届も出している)。

スピードスケートと言えば、米国では冬のスポーツの“お家芸”で、冬季五輪で最も多くのメダルを米国にもたらしている競技です。その意味では、日本の柔道にとても近い存在と言えます。

告発状によると、代表監督は選手を壁にたたきつけ、繰り返し殴打し、ボトルや椅子を投げつけ、あるいは女性選手には「デブ」「気持ち悪い」などの暴言を吐いたとされます。告発した選手たちは、同コーチの下では2度と練習を行わないとボイコット宣言し、個別にコーチを雇って独自に練習を行っていたそうです。

今から約半年前の出来事ですが、この米スピードスケート界で起こった告発事件の対応を見てみると、今回の日本での女子柔道選手による告発と大きく異なる3つの点が浮かび上がってきます。

日米の事後対応における3つの大きな違い

日米の最も大きな違いは、告発事件の調査を利害関係のない第三者に依頼しているかどうかです。JOCは調査を全柔連に差し戻しましたが、USOCは第三者による独立調査をニューヨークの大手法律事務所「ホワイト&ケース(White & Case LLP)」に依頼しています。

しかも、調査は無償(pro bono basis)という念の入れようです。これは、対価が発生すると「委託先」「受託先」という上下関係ができてしまうため、そのバイアスを排除するためです。

こうした告発で最も重要なのは、告発者(今回の場合は選手)の保護です。スポーツ組織は、告発者の身分が最大限保護されるべく慎重に調査を行うべきです。そのためには、第三者調査は極めて重要なものです。

2つ目の違いは、スポーツ組織の調査・対応へのスタンスです。JOCは「全柔連は解決する能力を持っている」として、同連盟に再調査を命じました。しかし、「告発者の保護」という前提に立つならば、性悪説に立って対処を行うべきです。性善説に立って対策を講じる場合、告発者への被害が拡大する可能性を排除できないためです。これは信頼の問題ではなく、可能性の問題です。

USOCが第三者調査を実施したのは既述の通りですが、これに加え、告発された代表監督をすぐに「休職(Administrative Leave)」扱いにして、指導の現場から外しています。

万が一、同監督に虐待の事実があるとすれば、指導を続けさせることは被害を拡大させる可能性があるからです。「虐待があったのかどうか」の事実は独立調査が判断する話ですが、その白黒が分かるまでは、性悪説に立って被害の拡大を防ぐのです。

ただし、性悪説に立つにしても、推定無罪の原則は当然貫かれます。そのため、休職中でも監督への報酬は従来通り支払われることになります。

3つ目の違いはスピード感です。19人のショートトラック選手が代表監督を告発したのは、昨年8月のことでした。これを受け、USOCはすぐに独立調査をホワイト&ケースに依頼し、その報告書が公表されたのが10月5日です(報告書の要約版はこちら)。告発から2か月足らずで調査を終えています。

ちなみに、報告書では監督による恒常的な虐待は認められなかったとする結論が出ています。告発された監督も、指摘された暴行の事実はないとして争う構えを見せており、USOCも11月1日に告発者と被告発者の主張をぶつける公聴会を実施する予定でした。しかし、USSは10月11日、同監督に2014年2月までの職務停止処分を科し、同監督は辞任を余儀なくされました。

一方、15人の日本女子柔道選手が告発文を提出したのは昨年12月4日のことでした。確かに、選手のプライバシーや練習環境への配慮もあって秘密裏に対応したいという気持ちは分かりますが、マスコミがこれを報じるようになり、JOCは全柔連に再調査を命じています。しかし、最初の告発(昨年9月下旬)からすでに約4か月が経過していました。

日米の事後対応の違いを生み出したのは、ポリシーの有無の差かもしれません。

USOCは、コーチ・選手間やチームメイト同士における不法行為(Misconduct)を防止するために「セーフスポート(SafeSport)」と呼ばれる研修・教育プログラムを設置しています。ここで言う「不法行為」とは、いじめやハラスメント(肉体的・心理的虐待)、性的虐待などを指します。

このプログラムでは、(1)トップレベルのエリート選手ほど不法行為を経験しやすい、(2)不法行為は結果的に選手のパフォーマンス低下につながる、(3)体罰が指導の一環であるという考えはいかなる場合も受け入れられない──といった共通理解の下、選手やコーチ、選手の親などの関係者に啓蒙活動を行っています。

米国では、スポーツ心理学の分野から不法行為が選手のパフォーマンスに及ぼす影響が盛んに研究されています。USOCによれば、競技レベルが高いほど不法行為の発生確率が高まる傾向があることが分かっており、例えば、大学生選手が体罰を経験・目撃する確率は高校生選手の2倍に増えるそうです。つまり、オリンピックレベルのトップアスリートは、最も不法行為を受けやすい環境にあるということです。

また、不法行為を受けた選手のパフォーマンスが低下することも分かっています。不法行為を受けた選手は集中力散漫になり、競技時に筋力を最大化することができなくなるほか、怪我のリスクも高まるそうです。

体罰は理由のいかんを問わず認めない

USOCは、上記を異論の余地のない客観的事実として認識しており、その結果「極限状態だからこそ不法行為が最も起こりやすいが、それは理由を問わず認めない」というポリシーを定めているのです。

こうした、言い訳の余地を一切認めない指針を、米国では「No Tolerance(ノー・トレランス)」ポリシーといいます。セーフスポートの公式ホームページには次のようなメッセージが記されています。

「もし体罰を受けた選手がチャンピオンになったとしても、それは体罰“にも関わらず”勝ったのであり、その“おかげ”ではない(If you know of an abused athlete who became a champion, that athlete won despite the abuse, not because of it.)」

このUSOCによるセーフスポートプログラムは昨年3月に誕生したもので、比較的新しい取り組みと言えます。

USOCは2010年、スポーツ界における不法行為をなくし、選手のトレーニング環境の安全性を高めるための提言を行うべく、「安全なトレーニング環境構築に向けた作業部会」を設置しました。これは、社会における性的・肉体的虐待への意識の高まりを受け、スポーツ界としても対策を講じる必要性に迫られたためです。

セーフスポートプログラムが誕生した背景

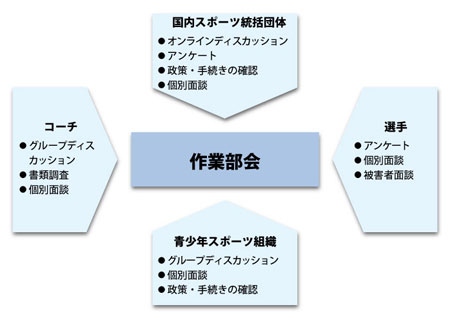

作業部会のメンバーは、元オリンピアンやコーチ、トレーニング・スポーツ心理学・リスク管理の分野の専門家など10名で構成され、「国内スポーツ統括団体」「コーチ」「選手」「青少年スポーツ組織」の4つの対象に対して(1)1対1の面談、(2)グループディスカッション、(3)アンケート、(4)各対象が保有する書類の調査、(5)関連調査研究のレビューという情報収集手段が取られています。

図:作業部会の情報収集プロセス

この調査を踏まえ、作業部会は2010年9月にUSOC理事会に対して以下の6つの提言を行いました。

- USOCは安全なトレーニング環境構築に向けリーダーシップを発揮すべき

- USOCは安全なトレーニング環境構築に向け先頭に立って行動を起こすべき

- USOCは不法行為撲滅に向け研修・教育材料を中心的に提供すべき

- USOCは不法行為撲滅に向けたツールをオンラインで提供すべき

- USOCは国内スポーツ統括機関と協力して安全なトレーニング環境構築に向けたポリシーを設置すべき

- USOCは国内スポーツ統括機関にポリシーの順守と実践を推奨すべき

これを受け、USOCは2011年に「安全担当ディレクター(director of safe)」を設置、スポーツ界における不法行為を撲滅し、選手のトレーニング環境の安全性を保つための研修・教育プログラムの開発を命じたのです。これが、米国にセーフスポートプログラムが誕生した経緯です。

セーフスポートプログラムは、「スポーツにおける不法行為を認め、減らし、的確に対応するための戦略立案」と名付けられた90ページにも及ぶハンドブックを公開・配布しています。

図:スポーツにおける不法行為撲滅に向けた6つの戦略領域

例えば、「(3)禁止行為の定義」の中では、競技指導として許容される行為を明確に定義することが選手の安全を守ることにつながることが指摘されており、「感情的不法行為」「肉体的不法行為」「性的不法行為」「しごき」「ハラスメント」「いじめ」の6つの領域が「不法行為」として定義されています。

求められる国際水準への適応

各不法行為は、議論の余地が生まれないレベルまで詳細に規定されており、それぞれ「定義」「例外」「事例」が記述されています。「肉体的不法行為」を例に取れば、このような感じです。

【定義】

- 選手やスポーツ参加者の肉体に結果的に害を及ぼした、あるいは害を及ぼしうる、あるいは害を及ぼすと脅迫する行為で、肉体的接触がない行為も含む

- 連邦法および州法の違反となるいかなる肉体的虐待(例:幼児虐待、育児怠慢、暴行など)

【例外】

スキル向上やコンディショニング、チーム構築などのために職業的に受け入れられているコーチング手法(例:格闘技におけるヒットやパンチ、キックはルール上認められているが、同様の行為は水泳では認められない)

【事例】

- 肉体的接触を伴う不法行為は以下を含む。(a)選手を殴ったり、叩いたり、噛んだり、首を絞めたり、平手打ちすること、(b)物や備品を用いて意図的に選手をたたくこと、(c)未成年者に飲酒を勧めること(法律違反)、(d)違法薬物や処方されていない薬品を提供すること、(e)医師の許可なく怪我からの復帰を認めること、(f)選手の栄養状態や健康に反する食事療法や体重管理を行うこと(例:計量や適性検査)

- 肉体的接触を伴わない不法行為は以下を含む。(a)密閉空間に選手を隔離すること(狭い部屋に閉じ込めるなど)、(b)トレーニング目的以外で選手に苦痛となる姿勢を強いること(例:正座を強要するなど)、(c)適切な水分補給、栄養摂取、治療、睡眠を拒んだり、それに反する指示を行うこと

言うまでもなく、昨年スピードスケート連盟で起こった不祥事では、このポリシーに従って対応が取られたわけです。

冒頭でも書いたように、“お家芸”を自認していた「柔道」が「JUDO」から批判される事態に陥っています。スポーツがグローバル化し、世界の舞台で戦うことを選択した以上、それを好むと好まざるとに関わらず、競技ルールだけでなく、日本のスポーツ界を取り巻く環境全体が国際水準への適応を求められています。

最近のコメント