このコラムは日経ビジネスオンライン「鈴木友也の米国スポーツビジネス最前線」にて掲載されたものです

およそ4万メートル上空から見下ろす地球は、漆黒の宇宙空間に漂う青白い球体にしか見えません。暗闇にポツンと浮かぶ小さなカプセルの窓から身を乗り出した男性は、何を思ったか、宇宙服ひとつでそこから飛び降りたのです。見ていた私も思わず鳥肌がたちました。

昨年10月14日、フェリックス・バウムガートナーというオーストリア人が成層圏からジャンプし、スカイダイビングの最高高度、人類初の音速を超える自由落下など、同時に4つの世界記録を打ち立てました。ほぼフルマラソンと同じ距離をおよそ4分間で落下するフリーフォールの速度は、40秒で音速を超えて最高時速1357kmにまで達しました。これは、ボーイング747旅客機の時速965kmを優に超えるスピードです。

ダイビングの様子はYouTubeでも生放送され、瞬間最大視聴数はおよそ800万ビューを記録しました。これは、過去の記録(ロンドンオリンピックの50万ビュー)の16倍にも相当する圧倒的な数字でした。

この“成層圏からのジャンプ”を企画・実施したのが、エネルギー飲料メーカーの「レッドブル」です。しかし、レッドブルの公式ウェブサイトに行ってもFacebookの公式ページを見ても、目に入るのはスポーツや音楽イベントに関する情報ばかり。飲料メーカーなのに、肝心の製品を売ろうとしている気配は全くありません。誰もこの会社が飲料メーカーだとは思わないでしょう。

それもそのはず、彼らが売ろうとしているのは“飲み物”ではなく“極限体験”なのです。つまり、この“成層圏からのジャンプ”も文字通りレッドブルの売り物の1つなのです。

この常識外れのマーケティング活動で有名なレッドブルは、実は日本のある製品を参考にして誕生しました。大正製薬の栄養飲料「リポビタンD」です。そして、今や販売減少で苦戦する“本家”(関連記事:【誤算の研究】大正製薬 リポD神話の崩壊で迷走)を、売り上げや販売本数で大きく上回り、2011年には世界の栄養ドリンク市場の実に44%を占めるまでになりました(Symphony IRI調査)。昨年には世界161か国で5億2000万本が消費され、前年比15%以上の成長を遂げています。

多くの日本企業がこれまで信じてきた「良い製品を作れば売れる」という教義とはまるで違った形で成功を収めたレッドブルとは、一体どのような会社なのでしょうか? 彼らのマーケティングとは、一体どのような信念に従って行われているのでしょうか?

レッドブル誕生秘話

レッドブルの創業者であるディートリッヒ・マテシッツ(Dietrich Mateschitz)氏は、アップルのスティーブ・ジョブズ氏のような、生まれながらの破天荒な起業家ではありません。もともとは、多くの日本人と似たようなサラリーマンでした。

スキーのインストラクターなどをしながら10年かけて大学を卒業したマテシッツ氏は、ドイツの歯磨き粉メーカーBlendax(後に米P&Gに買収される)に就職します。その後の10年を歯磨き粉の国際営業に従事して38歳になった同氏は、「いつも同じグレーのスーツに身を包み、同じ顔を見ながら10年が経ってしまった。この先の10年も同じように過ごすのだろうか?」と企業に勤めるビジネスマンとしての将来に疑問を抱くようになりました。

転機となったのは、1982年の海外出張でした。タイを訪問した際、偶然手にした「Krating Daeng」(タイ語で「水牛」の意味)という栄養ドリンクを飲んだところ、時差ボケが嘘のように解消されたのです。その後、立ち寄った香港のホテルで読んだビジネス誌から、日本では栄養ドリンクを販売する製薬会社の幹部が高額納税者に名を連ねている事実を知ります(この会社こそ「リポビタンD」を販売する大正製薬でした)。

「アジアで人気の栄養ドリンクをヨーロッパ諸国で売ってみたらどうだろうか?」

こう発想した同氏は、取引先であり、東南アジアに栄養ドリンクを販売していたタイのビジネスマン、カレオ・ユービディヤ(Chaleo Yoovidhya)氏に話をもちかけます。意気投合した2人は、50万ドルずつを出し合い、1984年に共同出資でレッドブルを立ち上げました。

売り物となる栄養ドリンクは、ユービディヤ氏が取り扱っていた商品を用いることになりました。しかし、飲み物自体にはほとんど手を加えず、若者受けするように炭酸を加え、入れ物を瓶から缶に変えただけでした。売り物を変えずに、一体彼らは何を変えて大きな成功を手にしたのでしょうか?

用途が変われば新たな市場が生まれる

マテシッツ氏が手掛けた最初の市場は、母国オーストリアでした。次いで、ハンガリー、イギリス、ドイツと市場を次々に拡大していきます。

もともと、栄養ドリンク市場そのものがなかったヨーロッパ諸国では、レッドブルの存在自体がユニークでした。それゆえ、「体に悪いのではないか?」「飲みすぎると死ぬことがあるらしい」などの噂も多く流れたと言います。フランスとデンマークでは、含有成分の安全性確認のために政府の認可が下りるのに時間がかかり、市場参入が遅れました。

しかし、マテシッツ氏は、そうした悪い噂やストーリーを逆手に取るがごとく、敢えて火消しに回らずに口コミが流れるままにしておきました。「レッドブルはヤバいらしい」。こうした口コミが、エッジの効いたブランドとして認知されるようになる基礎になっていると言えます。

ターゲットを徹底的に若者に絞って用途開発を行った点も見逃せません。

「レッドブル、翼を授ける」(Red Bull Gives You Wings)

これは同社の有名なキャッチコピーですが、「気分を高揚させたい時に飲むドリンク」というポジショニングから販路を開拓していきました。後に同社最大の市場となる米国(1997年参入)では、バーやパーティー会場でのパーティードリンクやカクテルのミキサーとして販売したことが、コカ・コーラやペプシなどの大手炭酸飲料メーカーとの直接競合を避け、独自の販路を開拓するのに功を奏しました。

2005年には、産みの親ともなった「リポビタンD」を擁する日本市場にも満を持して参入します。既に日本を含むアジア諸国では、栄養ドリンクは大きな市場を形成していましたが、その用途は「肉体疲労時の栄養補給」で、中高年のビジネスパーソン(主に男性)が朝仕事前に飲むというのが一般的なイメージです。商品登録も、多くは薬事法で薬用効果が認められる「医薬部外品」に属しています。

一方、レッドブルは、日本でもまずは飲食店向けに販路を開拓していきました。クラブやバー、レストランなどの“ナイト市場”には、夜遊び好きな若者が集まります。彼らをターゲットに「気分をハイにしたい時に飲むドリンク」として販売していったのです(その後、居酒屋チェーンやコンビニに展開)。ですから、レッドブルは20代の若者が夜遊び前に飲むというイメージからスタートしました。商品登録も、薬用効果を保証しない「清涼飲料水」になっています。

誤解を恐れずに言えば、レッドブルは商品の持つ期待効果(薬品的効能)にこだわり過ぎず、新たな用途を柔軟に創り出すことで市場を開拓することに成功してきたと言えるでしょう。

ブランド浸透を支える「MET」と「SBM」

こうして売り物の用途を“ずらし”、新たな販路を獲得する一方で、メーンターゲットとなる若者への普及活動も並行して精力的に実施していきます。

有名なのが、「MET」(Mobile Energy Team)プログラムです。これは、皆さんも一度は街中で目にしたことがあると思いますが、後部座席に大きなレッドブルの缶を乗せた青と白のレッドブル・カラーの特別車に乗って、チャーミングな女子大生がレッドブルをサンプリングして回るというものです。

METには、「エネルギーが必要そうな人が集まるところに出没し、サンプリングを通じて人々を元気づけること」がミッションとして与えられます。例えば、夜勤に備える病院勤務者や期末試験に備える学生、パーティーに繰り出す若者などをターゲットに、レッドブルを配り歩くのです。

また、大学生を狙い撃ちした「SBM」(Student Brand Manager)プログラムも特徴的です。これは、各大学に1名だけ“ブランド大使”を任命し、コンパやクラブイベント、パーティーなどの学生シーンにレッドブルを「クールなブランド」として浸透させることが狙いです。

1大学に1人しかSBMを認めないというのがポイントで、要は「学内で最もイケてる学生が、グラスルーツ的にレッドブルを学生に拡散していく」のです。カリスマ性のある教祖が、信者を増やしていく姿に似ています。

後述する「ユーザーに自由を与える」という同社のポリシーはここでも曲げられることなく適用されています。SBMには、「在校生の20%にインパクトを与え、新たなユーザーを開拓する」ことがミッションとして与えられ、具体的な活動はSBMに一任されます。

このように、「MET」と「SBM」がレッドブルの主要ターゲットである学生層へのブランド浸透を支える草の根活動になっているのです。

飲料水を売らずに“X体験”を売る

ブランド浸透を積極的に図る一方で、冒頭でも述べましたがレッドブルは売り物の栄養ドリンクを売ろうとしません。では、何を売っているのか? それは、誰にも真似できない“極限の体験”(エクストリームな体験=“X体験”)です。同社の公式ホームページを見ていただければ一目瞭然です。

トップページには、売り物の「レッドブル」の姿はどこにもなく、その代わりに「レッドブルの世界を探検しよう」というコーナーが設置されています。そこでは、「モータースポーツ」「バイク」「サーフィン」「スノーボード」などスポーツがカテゴリ分けされており、関連動画へのリンクが張られています。

これらの動画は、全てレッドブルが主催・協賛するイベントやアスリートのものなのですが、共通するのは、どれも常軌を逸したスタントや言葉を失うような異次元のトリック(技)、想像を絶するスケールの挑戦といった、誰にも真似できない“X体験”なのです。

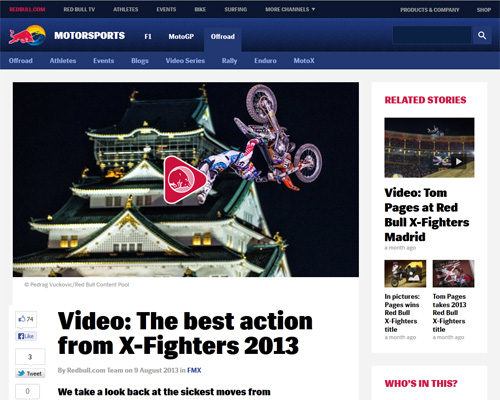

例えば、以下の動画は、レッドブルが主催するフリースタイル・モトクロス(FMX)の国際大会「レッドブル・Xファイターズ」(Red Bull X-Fighters)のハイライトシーンです。これをご覧いただければ、説明は不要でしょう。

「うぉー」「すげぇ」「マジで」「頭おかしいんじゃないの」と思わず口にしてしまった読者の方もいたのではないでしょうか。こうした驚嘆を呼ぶ“X体験”は、高い確率で口コミを誘発します。これこそが、同社が飲み物のPRをせずに体験を売る所以です。言うまでもなく、こうした動画は、ソーシャルメディアやブログに簡単に添付して拡散することができるようになっています。

ユーザーに自由という“翼”を授ける

世界ナンバーワンの栄養ドリンクメーカーになった今でこそ、世界一流のアスリートやグローバルイベントを全面に出したPRが可能になっているのも事実ですが、同社の「極限体験を売る」というポリシーは26年前の創業当時から変わっていません。

レッドブルが最初に手掛けたスポーツイベントは、会社設立2年目の1988年から実施している「レッドブル・ドロミテンマン」(Red Bull Dolomitenman)です。アルプスの秘境ドロミテ山塊を舞台に“世界で最もタフな極限のスポーツリレー”と題して開催されるこのレースでは、100以上のチームが「マウンテン・ラン」「パラグライダー」「急流カヤック」「マウンテン・バイク」の4競技でリレーするというものです。

私見ですが、このイベントは「ファイトー!イッパーツ!」で有名なリポビタンDのCMの舞台設定と非常に似ている競技という印象を受けます。もしかしたら、このCMにインスパイアされたのかもしれません。

そして、読者の皆さんにより親しみが沸くイベントとしては、1992年から実施されている「レッドブル・フルークターク」(Red Bull Flugtag)が挙げられます。これは、日本では「鳥人間コンテスト」としてお馴染みですが、人力飛行機の滑空距離及び飛行時間を競うイベントです。

こうしたスポーツイベントを皮切りに、レッドブルは今や20以上のスポーツイベントを独自に開催、F1やプロサッカーのチームも保有し、世界中で97の競技の500名を超えるトップアスリートとエンドースメント契約を締結しています。そして、それらはすべて「極限体験」という横軸で統一されたものなのです。

創業者のマテシッツ氏は、メディアにほとんど登場しないことで有名なのですが、2011年に英フィナンシャル・タイムズ紙とのインタビューで、レッドブルのメディア戦略の要諦を次のように語っています。

「我々のメディア哲学は至ってシンプルです。重要なのは、自分達がどんな製品を提供するかではなく、メディアがそれをどのように伝えるかです。もし我々の活動や成果に報じられる価値があるなら、それはユーザーの手元に届くはずです」

このように、レッドブルはメーカーとしてのプライドや常識を捨て、製品の内容(質)にこだわるのを止め、メディアを通じて伝えられるブランドの内容に徹底的にこだわったのです。換言すれば、マーケティング活動でユーザーをコントロールすることをやめ、逆に徹底的にユーザーにコンテンツ利用の自由という“翼”を授けたのです。

26年間変えることなく維持されたこのポリシーは、ソーシャルメディア時代全盛の今、まさにその真価を発揮していると言えるでしょう。レッドブルは、古くは「口コミ」、今では「コンテンツ・マーケティング」などと言われるマーケティング手法の生まれながらの体現者なのです。

リポビタンDのCMに似た「ドロミテンマン」も、オーストリア版鳥人間コンテストである「フルークターク」も、そのイベントだけを部分的に切り取ってしまえば、私たちにも見覚えのある何の変哲もないイベントです。しかし、マテシッツ氏は、メディアや広告の本質を捉え、私たちと同じものを目にしながら全く違った風景を構想していたのです。

そんなレッドブルが、世界最大の栄養ドリンク市場である米国でブレイクするきっかけとなったのが、アクションスポーツ「エックス・ゲームズ」(X Games)とのコラボレーションでした。そして、今や同社は単なる飲料メーカーを超え、前述した「ユーザーに力を与える」という発想の下、おおよそ飲み物を売っている会社とは思えない活動を展開するようになっています。

次回のコラムでは、日本だけが盛り上がりの“蚊帳の外”になってしまっている「エックス・ゲームズ」が欧米やアジアで絶大な人気を博すようになった経緯や、レッドブルがアクションスポーツを通じて飲料会社とは似て非なる会社へと変貌を遂げている様子を解説しようと思います。

最近のコメント